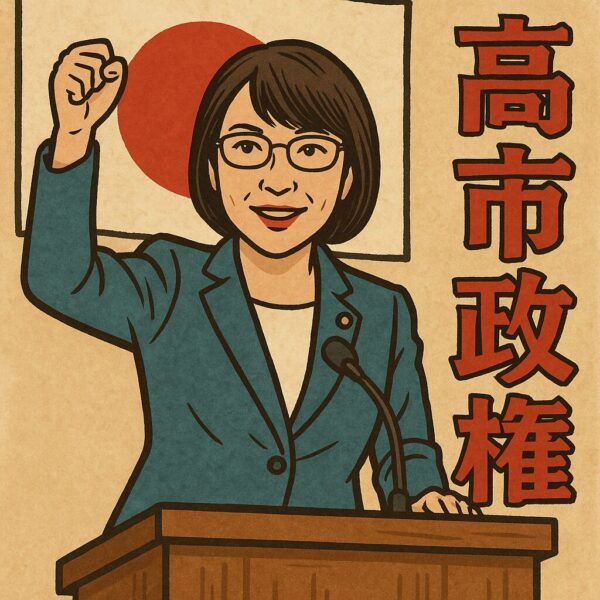

高市早苗さんが新総裁に選ばれましたね。

今回はこの新総裁誕生後、福祉業界がどのように変わっていくのかにフォーカスして話していきたいと思います。

あくまでも予想や個人的な考えが含まれますので確定している話ではありませんが、お読みいただいている方々の考えと照らし合わせながら読んでいただけると嬉しく思います。

Contents

1.家族を軸とした社会

高市氏が語り中で度々聞くワードが「家族を軸とした社会の再建」という言葉です。

どのようなこと?ー家族や地域のつながりを再び強めることによって、社会の基盤を立て直そうという考え方です。

この言葉だけだとすごくいい感じに思いますよね。

ここでは障がい福祉の目線で考えていくので少し別の視点で考えてみましょう。

たとえば、「家族が支える」ことを前提とした社会設計が進むと、

家族に頼ることが難しい人、関係が薄い人への支援が後回しになる可能性があります。

「支える家族がいない=自助努力が足りない」と誤解されてしまうケースも出てくるかもしれません。

障がい者支援は「家族の延長」ではなく、

「社会全体の中で生きる個人としての尊厳」をどう守るか、が本質のはずです。

家族単位の支援と個人単位の尊厳のバランス。

この線引きが今後の政策の中でどこに引かれるのか、私たちは注視する必要があります。

特に就労継続支援の現場では当事者の気持ちと家族の気持ちに差が大きくあり、当事者の気持ちよりも家族の一方的なコントロールで通所してしまう人もいます。 これは家族が支えているとは言えませんよね。

2.成果主義と「見えない支援」の価値

近年、障がい福祉制度の見直しでは、「成果」「就労実績」「定着率」といった数値化できる指標が重視される傾向が強まっています。

高市氏の掲げる「成果重視・スピード重視」の方針が、ここにも反映される可能性があります。

もちろん、就労支援が進み、働く選択肢が広がることは大切です。

ただ、その一方で、成果だけを評価軸にしてしまうと、

「今日、他者と一言でも会話ができた」「休まず通所できた」「挨拶を返せた」といった、

本来支援の中で最も大切にすべき「人としての変化」が軽視されてしまう危険があります。

就労継続支援事業所に通所される方は一人ひとり目標も違います。

「コミュニケーション」「作業」「通う方法」等様々です。

数字では見えない支援ほど、実は深い意味を持っています。

障がい福祉の現場は、効率やスピードでは測れない「時間の積み重ね」で成り立っている。

高市政権が“成果主義”を押し進める中で、

私たちは「成果とは何か?」をもう一度問い直す必要があるのかもしれません。

3.自立支援か、自己責任か

政治の場ではよく「自立支援」という言葉が使われます。

しかし、時にこの言葉が「自己責任」と混同されて使われることがあります。

「自立してほしい」という想いが、「自分で何とかしなさい」という冷たさにすり替わることがある。

そこに少しだけ、危うさを感じます。

障がいを持つ方の中には、「支援があれば自立できる人」もいれば、

「支援があっても日々を生き抜くこと自体が挑戦」という人もいます。

誰もが同じ速度で進めるわけではない。

にもかかわらず、政策の評価軸「結果」や「数字」に寄りすぎると、

支援の意味が「できるようにさせること」にすり替わってしまいます。

できるようにさせることは押し付けであり、本人の意思や想いが尊重されない可能性も大いにあります。

4.人材不足と処遇改善 ― 「量」より「関わりの質」を

どの施設でも感じるのが、慢性的な人手不足。

高市政権では、処遇改善や交付金の恒久化が進む可能性があります。

それ自体は現場にとって大きな支えとなるでしょう。

ただし、人材確保の議論は「量」ばかりが語られがちです。

人の数を増やすだけでなく、「関わりの質」をどう維持・向上させるかがもっと大切です。

丁寧に、目の前の一人と向き合う時間。

笑い合ったり、沈黙を共有したりする時間。

そうした関わりが「支援の根っこ」になることは変わりありません。

現場の忙しさを改善するためのICT化も進むでしょう。(現在も進んでいる最中ですが。)

しかし、機械がどれだけ発達しても、「人と人の温度差を感じ取るセンサー」は人間にしかありません。

テクノロジーを導入しつつも、「関わる力」を育む環境が同時に整えられなければ、本質は変わらないのです。

5.ガバナンス強化と現場の裁量 ― “疑うこと”のリスク

高市政権では「ガバナンスの強化」「不正防止」「制度の透明化」などが掲げられています。

もちろん、制度の健全運営には必要な視点です。

ただ、行き過ぎた監査や指導が「信頼よりも疑い」を生む環境をつくってしまうこともあります。

すべての行動がチェック対象となり、支援者が「何か言われないか」と萎縮してしまう。

そうなると、利用者と職員の関係性も冷たくなってしまいます。

(監査や指導を行う以前に福祉の制度は穴も多くある為、その見直しから力を入れていく必要もあります。)

(不正受給等が発覚したのも関係しているのかもしれません)

支援とは、信頼の上に成り立つ営みです。

書類の整合性も大事ですが、それ以上に「相手をどう見ているか」「どう関わっているか」を問う視点を失ってはいけません。

6.地域共生社会 ― 支援の“再委託”ではなく“再接続”を

地域包括支援センターや自治体との連携を強化する流れは、今後ますます進むでしょう。

ただ、ここで重要なのは「連携」という言葉の中身です。

行政が民間に委託し、民間がさらに別団体に委託するという“再委託構造”が増えると、

誰が最終的に責任を持つのかが見えにくくなります。

その結果、「支援の空白地帯」が生まれることがあります。

本来の地域共生とは、「再委託」ではなく「再接続」。

人と人、人と地域、地域と社会をつなぎ直す営みです。

障がいのある方が地域で暮らすには、制度の枠ではなく、人のまなざしが必要です。

“支援する側”“される側”という枠をはみ出し、

「ともに生きる」を実現するには、私たち一人ひとりの“関わり方”が問われます。

7.これからの障がい福祉を考える ― 常識をもう一度、疑う

高市氏の福祉政策が「スピード」「成果」「効率」を重んじる方向に進むとき、

私たちは同時に「ゆっくり」「曖昧」「非効率」の価値も見つめ直さなければなりません。

支援とは、すぐに結果が出ないもの。

数日かけて変化が見え始めることもあれば、数年経ってやっと笑顔が戻ることもあります。

その“遅さ”を許せる社会こそが、本当の意味での共生社会だと思うのです。

「もっと早く」「もっと効率的に」と言われ続ける中で、

立ち止まって、目の前の一人を見つめ直す勇気を持てるか。

その小さな選択が、福祉の未来を静かに変えていくのではないでしょうか。

誰の為の支援なのか、その行動が誰に多かれ少なかれ影響を与えるのか

常識や当たり前を疑っていくことはこれからもっと課題になってくるでしょう。

おわりに ― 支援とは「誰かを守ること」ではなく、「誰かと生きること」

政策がどんな方向に動こうとも、最後に残るのは人と人との関わりです。

支援とは、誰かを守るためにするものではなく、

「誰かと生きるために続けていく」もの。

その本質を忘れずに、制度が変わっても、人のぬくもりが消えない現場でありたい。

そして、「常識」と言われることに時々立ち止まりながら、

一人ひとりの“生き方”を見つめる福祉を続けていきたいと思います。

はじめまして、サービス管理責任者の本多 楓です

Lumo岡山東区店で働きはじめてわずか半年。

――その間に、利用者さんの「できる」を伸ばしながら黒字化という目標を達成しました。

定員20名なのに見学待ちの行列。

毎週のように「次、空きはありませんか?」とお問い合わせをいただき、嬉しい悲鳴をあげています。

どうして行列ができるの?

- “支え合う”という文化

ここでは「助ける/助けられる」ではなく、みんなが支え合うことを大切にしています。

だからこそ、一人ひとりが自分らしく挑戦できる空気が生まれます。

▶ 就労継続支援B型事業所 Lumo岡山東区店(公式サイト)

- 仕事を“楽しく”設計

ゲーム実況やSNS運用、ものづくり作業など、得意を活かせる多彩なタスクを用意。

「やってみたい!」が自然に湧きあがる現場です。 - 数字で見える成長

初月から工賃を可視化し、スタッフ・利用者さん・ご家族が同じゴールを共有。

成果が見えるから、次のチャレンジが楽しみになります。

これからブログで発信すること

- 利用者さんの成長ストーリー:

小さな一歩が未来につながる瞬間をレポートします。 - Lumo流“黒字化メソッド”:

就労継続支援B型でもしっかり収益を上げる仕組みを公開。 - 地域を巻き込むアイデア:

見学者の行列を“地域の魅力”に変える取り組みを紹介。

最後に

「みんな違って、みんながいい」――

そんな社会を、ここ岡山から広げていきたい。

これは私の原動力であり、Lumoの未来です。

ブログでも、現場で起きるリアルな“ありがとう”をたくさん綴っていきますので、どうぞお楽しみに!