Contents

指導員にとって「働きやすい」とは何だろう?

就労継続支援の現場で働く皆さんに、ふとこう問いかけたくなります。「働きやすさって、スタッフにとってどういうものだろう?」と。

私自身、Lumoのサービス管理責任者としての責任を担う立場になってから “指導員/支援スタッフ”だった時にはあまり立ち止まらなかったこの問いを、何度も自分に投げかけています。どういう環境・制度・人間関係であれば、「この職場で働きやすいな」と感じてもらえるのか、あるいは「もう少しこうしたらいいのでは?」と感じるのか。

今回は、「これが正解」というものではなく、多様な“働きやすさ”の見方を、読者であるスタッフさん・指導員さんとも一緒に考えていきたいと思います。あなたにとって、どんな働きやすさが響くでしょうか? 少し立ち止まり、問いかけながら進めてみましょう。

なぜ「働きやすさ」を改めて考えるのか?

現場を経験して経営側に回ったからこそ見えるもの

私が実際に支援スタッフとして働いていた頃、「働きやすさ」という言葉を漠然と感じながらも、つい“当たり前”として受け流していた部分がありました。しかし、管理者側になった今、次のようなことに気づかされます。

- 制度や仕組みを整える必要があるということ。

- 一人ひとりの働き方・関わり方が異なるということ。

- 「働きやすく = 楽になる」という単純な図式ではないということ。

たとえば、指導員として「このスタッフと一緒にこの時間帯に動くのがやりやすい」と感じていた働き方も、管理側から見ると「なぜこの時間帯か」「他の利用者・スタッフとの兼ね合いはどうか」「変化があった時にどうフォローするか」といった視点が加わります。つまり、働きやすさは“自分の都合”だけでなく、組織・チーム・支援対象との総体としても捉える必要があるということです。

「働きやすさ」が支援現場で特に重要な理由

就労継続支援のような「障害のある方と共に働く/支える」現場では、支援するスタッフ自身が安定して働ける環境であることが、支援の質とも密接に関連します。支援スタッフが疲弊していたり、働きづらさを抱えていたりすると、どうしてもその想いや姿勢が現場に波及してしまうからです。

また、利用者さんの“働く場”を共につくる立場として、スタッフにとっての働きやすさ・働く環境の質を高めることは、支援対象の方々の安心・継続にもつながります。ですから「働きやすい職場をどうつくるか」は、支援機関としても非常に大切なテーマなのです。

「働きやすい職場」に共通する視点と疑問点

まず、一般的に“働きやすい職場”としてよく挙がる視点を整理しておきましょう。そしてそのまま「この支援現場ではどうだろう?」と問いかける材料にしていきます。

よく言われる「働きやすさの特徴」

多くの調査・コラムでは、以下のようなポイントが「働きやすい職場」の共通点としてあげられています:

- コミュニケーションが活発で風通しが良いこと。

- 教育・研修体制が整っていること。

- 働き方(勤務時間・場所・負荷)が適正であること。

- 人事評価・制度・福利厚生などが明確・公平であること。

- 働きがい・意味・貢献感が感じられること。

これらを見ただけで「うん、確かに」と思われる方も多いのではないでしょうか。ですが、ここであえて問いたいのです

疑問:そのまま当てはまるのか?支援現場ならではの注意点

「働きやすいの共通点を真似すればいい」というわけではありません。特に、私たちのような支援機関・就労継続支援の現場では、次のような“当てはめてみた時のひっかかり”があります

- 支援対象(利用者)さんの状況・変化が常にあるため、「勤務時間を自由に」「場所を選べる」という枠がそのまま使えるわけではない点。

- 人間関係・チームによる連携の重要さが一般企業よりも、支援スタッフ・指導員にとって強く求められるという点。なので「個別に自由に」というだけでは逆に働きづらさになる可能性がある。

- 制度や仕組みを整えるだけでは、「支援する人」と「支援される人」の二方向性の関係性から生まれる働きやすさ/働きづらさを見落としやすい点。

つまり、支援現場で「働きやすさ」を考えるときには、〈支援を受ける方々との関係性・チーム体制・働くスタッフの成長・制度のバランス〉という多面的な視点が必要になるのです。

「働きやすさ」を支援スタッフ目線で考えてみる

では、ここから少し視点を変えて、スタッフあるいは指導員のみなさんご自身の立場から「働きやすさとは?」を問いかけてみましょう。問いかける形式で進みますので、合間合間に「あなたはどう思う?」という気持ちで読んでいただければと思います。

問い1:人間関係・チーム体制はどう感じる?

例えば、次のような問いかけを考えてみてください:

- 「困ったとき、すぐに相談できる仲間・先輩・管理者がいる」環境ですか?

- 「利用者さん対応で迷った時、チームでフォローし合える」体制がありますか?

- 「自分の意見を出しやすい・声が届きやすい」風通しの良さを感じますか?

実際、調査でも「人間関係が良好なこと」が働きやすさにおいて上位に挙がっています。

ただし、支援現場では「関係性が密すぎて疲れてしまう」「チームの中で役割があいまいになってしまう」という逆説も起こりえます。だからこそ、「適度な距離感」「役割の明確化」「連携のルール」が重要になります。

問い2:働き方・負荷・時間配分はどうですか?

次に働き方・負荷・時間配分という観点から問いかけてみましょう

- 「支援業務・事務/記録/ミーティング」のバランスはどうですか?(支援だけが多すぎませんか?)

- 「急な利用者さんの状況変化」で想定外の残業・休日対応が増えていませんか?

- 「休みが取りやすい」「再調整しやすい」という実感はありますか?

“働きやすい職場”の条件として、「働き方の選択肢」「負荷が適切であること」などが挙げられています。

ただし、支援機関の場合、「支援対象(利用者)さんの出勤日・通所ペース」「天候・体調の変化」など外的要因が働き方に影響を与えやすいため、一般企業のようにフレックスタイムや在宅等をそのまま当てはめることが難しい面があります。だからこそ「調整力」「チームでのフォロー体制」「予備的な対応」が働きやすさを左右することになるでしょう。

問い3:教育・研修・成長の機会は?

続いて、成長の観点から問いかけてみます:

- 「支援スキル・障害理解・記録・チームマネジメント」など学べる機会は十分にありますか?

- 「先輩・管理者からフィードバックをもらえる」「振り返り・共有会が定期的にある」実感はありますか?

- 「将来自分がどんな指導員/スタッフになりたいか、道筋が描ける」でしょうか?

教育・研修体制が整っていることは、働きやすさを構成する大切な要素です。

支援現場では、「業務対応で手一杯で、学びの場が後回しになる」「記録・報告業務の負荷を軽くしないと研修まで手が回らない」といった声もあります。ですから、「学び・振り返り・成長」を前提に設計された体制があるかが鍵になります。

問い4:制度・仕組み・環境整備はどうか?

制度・仕組み・環境整備という観点から、次のような問いも有効です

- 「評価制度・昇給・待遇」が明確で納得できるものですか?

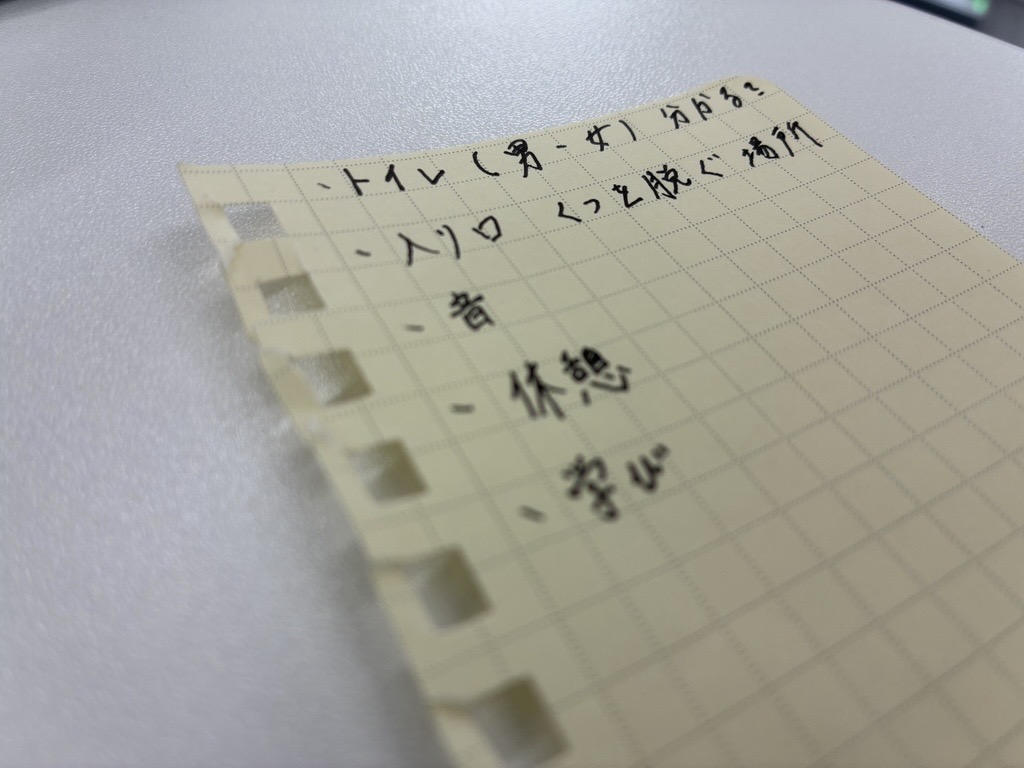

- 「設備・使える備品」「休憩スペース・勤務環境」が整っていますか?

- 「福利厚生・休暇制度・健康管理」が自分にとって実感できるものですか?

制度や仕組みが整っていることで、安心して働ける土台ができます。

ただし、支援機関では「制度を作っただけで終わる/運用が追いついていない」ということもしばしば起こります。制度を働きやすさに繋げるためには、「実際の運用・現場とのギャップをどう埋めるか」が重要です。

管理者視点から見る“働きやすさ”の拡張的捉え方

ここで少し私/管理側の視点も共有します。スタッフさんの働きやすさを支えるために、管理者として考えていることをお伝えします。そして「あなたならどうしますか?」と問いかけたいと思います。

視点1:まず「信頼関係・心理的安全性」を土台にする

経営側として、支援スタッフ・指導員が「失敗しても相談できる」「迷ったら共有できる」という環境をつくることを重要視しています。心理的安全性――つまり「自分の感じたこと・意見・質問を言いやすい雰囲気」こそが、支援現場では特に意味を持ちます。

例えば、利用者さんの状況が急変した時や、スタッフ間で支援スタイルのズレが出た時に、「自分には関係ない」「自分だけ先輩に確認しづらい」と感じてしまうと、結果としてスタッフが抱え込んで疲れてしまいます。だからこそ、「声を上げやすい体制」「定期的な振り返り」「相談窓口・フォロー体制」を設けることが、働きやすさにつながると考えています。

視点2:業務負荷・働き方の“揺れ”をチームで支える

支援現場では「支援対象さんの体調・出勤状況」「天候・交通」「利用者突然の欠席・増員」など、日々“揺れ”があります。こうした揺れに対応する余裕・仕組み・チームでの支え合いがなければ、スタッフの働きやすさは簡単に崩れます。

ですので、管理者としては、以下のようなことを意識していく必要があります。

- 業務+事務+ミーティングが集中しない設計

- 急変・欠勤などが起こった場合の代替・フォロー体制の準備

- 休暇・休日・交代制の運用が現場実情に即しているか定期点検

- 減らせる“負荷”を常に探し、仕組み化できるものを整理

問いかけます。あなたなら、支援スタッフが「今日はちょっと疲れたな」「もう少し余裕を持って働きたい」と感じる時、どんな設計を現場に持ち込みますか?

視点3:成長・キャリア・支援者としての誇りをどう育むか

スタッフが「ただ業務をこなす人」ではなく、「支援者」「指導員」として自分の成長やキャリアが描けること――これが“働きやすさ”のもう一つの側面です。制度や評価だけでなく、「この仕事を続けていてよかった」と思える働きがい・誇りにつながる要素を意識しています。

具体的には次のような設計を考えています:

- 定期的な振り返り・成長面談で「どこまで来たか/どこに行きたいか」を可視化する。

- 支援スキルアップ・研修・資格取得支援など「学びの場」を確保する。

- 支援スタッフ同士・指導員・管理者が「この支援ができて良かった」と振り返る文化をつくる。

問い:あなたは、今「自分がどこに向かって働いているか」を感じていますか?もし“見えていない”と感じるなら、どんな支援・研修・取り組みがあれば見えてくるでしょうか?

視点4:制度・環境を“現場実態”から見直す

最後に、制度・仕組み・環境。理論として「○○があれば働きやすい」というものはたくさんあります(例えば、福利厚生・評価制度・働き方選択肢など)。 しかし、それをそのまま支援現場に持ち込んでも、運用が今ひとつ定着せず、スタッフには「形だけ」「現場に合っていない」と受け止められてしまうことがあります。

重要なのは次の視点です

- 現場スタッフに「本当に必要か/実際使えるか」をヒアリングする。

- 制度を導入したら「運用状況」を振り返る場を設ける。

- 変化・ズレが出たら「改善のサイクル(Plan-Do-Check-Act)」を回す。

支援現場では、利用者さんの通所状況・支援型態・利用者数など“現場の変動”が大きいため、運用の柔軟性・改善スピードが働きやすさを左右します。問いかけます:制度を今、ひとつ変えるなら何を変えますか?その理由は何でしょうか?

私たち Lumo の“働きやすさ”に向けた取り組みとこれから

ここで、Lumoとして私たちが実践している、あるいは実践を検討している“働きやすさ”に関わる取り組みを、管理者の視点を交えつつお話しします。そして、スタッフの皆さんにぜひ意見・声をお聞かせ下さい。

取り組み1:定例ミーティングと振り返りの時間の確保

毎日15分スタッフさんだけで議題に対して話し合える時間を作っています。

ここには管理者側は参加しません。

ここではスタッフが議題を出し合ってそれについて気軽な声が出せる場を意図しています。

この場を大切にしているのは、「声を上げやすさ=働きやすさの入口」だと考えているからです。もちろん、改善につながらなければ意味が薄くなるので、出た声は必ず次の回に「どう改善したか/どう感じたか」の振り返りを入れています。

さらに、月に一度を目安に「1on1(ワン・オン・ワン)面談」を実施しています。ここでは、業務の進捗だけでなく、「最近どう?」「疲れていない?」といった日常の話題からスタートします。形式的な評価ではなく、“安心して話せる対話”を重視しているのが特徴です。

面談の中でスタッフから出てきた意見や提案は、できるだけ早く反映・検討し、次のミーティングで共有するようにしています。意見が反映された実感があると、「自分の声が届く」「職場づくりに関われている」という感覚が育ち、それが働きやすさにもつながっています。

取り組み2:仕事・事務・休憩のバランスを意識したシフト設計

支援スタッフの業務は「通所支援」「記録・報告」「ミーティング」「実務準備」など多岐にわたります。だからこそ、シフト設計・業務割り振りを見直し、事務作業が偏らないよう、支援実務が続きすぎないよう、休憩と切り替えがしやすい動きやすさを検討しています。

さらに、急な利用者さんの欠席・通所増・体調変化などへのフォロー体制を、代替スタッフや時間帯調整という意味で“余裕”を設けておくことも重要だと感じています。

取り組み3:研修・スキルアップ支援の定期化と選択肢の提供

支援スキルだけでなく、チームマネジメント・記録効率化・ICT活用など、「支援以外の働きやすさ」にもつながる学びを定期的に設けています。また、スタッフが「自分はこうなりたい」というキャリアイメージを描けるよう、面談でのヒアリング・成長プランの共有もしています。

今後検討中:制度・環境整備のアップデート

例えば、家具・設備(休憩スペースの改善、作業環境の見直し)や、福利厚生の充実(例えば、働きやすさを直接感じられる休暇・制度・健康サポート)など、現場実態をヒアリングしながら検討中です。制度を導入すれば終わりではなく、運用→振り返り→改修を回すことを意識しています。

最後に:一緒に問い続けよう、そして育てよう「働きやすさ」

この記事をここまで読んでくださったあなたへ。働きやすさは「与えられるもの」ではなく、「共につくるもの」だと私は信じています。スタッフさん一人ひとりが、「あ、ここで働けてよかった」と感じる瞬間を積み重ねていけるよう、Lumoとしても努力を続けています。

ただ、ひとつ明確にしておきたいのは――“働きやすさ”の定義は人それぞれ、日々刻々と変わるということです。今「これが働きやすい」と感じていても、明日も同じとは限りません。そして逆に「いつかこうなったら働きやすい」と思っていたことが、時間が経つと違和感になることもあります。

だからこそ、いま一度問いかけます――

「あなたにとって、働きやすさとは何ですか?」「今働いているこのLumoで、それを感じられていますか?」

どうか、あなたの声を聞かせてください。そうして私たちは一緒に、より良い支援の場・より良い職場をつくっていきたいと思います。

読んでくださって、ありがとうございます。

はじめまして、サービス管理責任者の本多 楓です

Lumo岡山東区店で働きはじめてわずか半年。

――その間に、利用者さんの「できる」を伸ばしながら黒字化という目標を達成しました。

定員20名なのに見学待ちの行列。

毎週のように「次、空きはありませんか?」とお問い合わせをいただき、嬉しい悲鳴をあげています。

どうして行列ができるの?

- “支え合う”という文化

ここでは「助ける/助けられる」ではなく、みんなが支え合うことを大切にしています。

だからこそ、一人ひとりが自分らしく挑戦できる空気が生まれます。

▶ 就労継続支援B型事業所 Lumo岡山東区店(公式サイト)

- 仕事を“楽しく”設計

ゲーム実況やSNS運用、ものづくり作業など、得意を活かせる多彩なタスクを用意。

「やってみたい!」が自然に湧きあがる現場です。 - 数字で見える成長

初月から工賃を可視化し、スタッフ・利用者さん・ご家族が同じゴールを共有。

成果が見えるから、次のチャレンジが楽しみになります。

これからブログで発信すること

- 利用者さんの成長ストーリー:

小さな一歩が未来につながる瞬間をレポートします。 - Lumo流“黒字化メソッド”:

就労継続支援B型でもしっかり収益を上げる仕組みを公開。 - 地域を巻き込むアイデア:

見学者の行列を“地域の魅力”に変える取り組みを紹介。

最後に

「みんな違って、みんながいい」――

そんな社会を、ここ岡山から広げていきたい。

これは私の原動力であり、Lumoの未来です。

ブログでも、現場で起きるリアルな“ありがとう”をたくさん綴っていきますので、どうぞお楽しみに!