私たちは日常的に「多様性のある社会を実現しよう」「ダイバーシティを推進しよう」といったスローガンを耳にします。けれど、いざ「多様性のある社会って具体的になに?」と聞かれると、答えに窮してしまうことはないでしょうか。確かに「さまざまな属性の人々が集まっている社会」「障害のある人も暮らしやすい社会」などと答えることはできます。しかし、「さまざまな属性の人々」とは具体的にどんな背景を持つ人たちなのか、「暮らしやすい社会」とはどのような社会なのかを思い描こうとすると、すぐには言葉が出てきません。なのに、頭の中で「多様性」という言葉を唱えただけで安心して、立ち止まり、考えるのをやめてしまって本当にいいのでしょうか。 ひょっとすると、「多様性」という言葉を安易に使うことが、かえって差別や誰かとの比較を生み出してしまう危険すらあるのでは…そんな不安さえ感じてきます。

実際、「多様性だ、大事だ」と声高に言っている私たちこそ、もしかしたら無自覚のうちに差別をしてしまっているかもしれません。「知らず知らずのうちに、差別をしてしまっているかもしれない」。 なにしろ、「自分はしてないよ」と胸を張って言えるほど、私たちは差別のことを知らないのです。

そもそも差別って何なのでしょう? また、差別をしないために、私たちにできることは何があるのでしょうか? ここからもう一度立ち止まり、考え、学んでみたいと思います。

差別って何? まずは「人権」を知る

「差別」の話を始める前に、土台となる「人権」についておさらいしておきましょう。現代社会における差別を研究する阿久澤麻理子さんは、「人権をよく知っていないと、『差別』がわからないんです」と指摘しています。人権とは、一人ひとりが生まれながらに持つ「人間らしく生きるための権利」です。学校の授業などで「思いやり」「優しさ」といった抽象的な話として教わった記憶がある方もいるかもしれません。しかし本来、人権はとても具体的で、自分が持っている権利を一つひとつ数え上げることができるものです。例えば世界人権宣言には、人間の持つ具体的な権利が30項目にわたって定められており、その中には「法律はすべての人に平等でなければなりません。法律は差別をみとめてはなりません。」という条文もあります。

https://www.amnesty.or.jp/human-rights/what_is_human_rights/udhr.html

言い換えれば、人権の観点からは「差別をしてはならない」のです。

では、「差別」とは具体的に何を指すのでしょうか? 阿久澤さんによれば、差別とは「人の属性・特性を理由に、人権と自由の享有と行使を妨げ、妨害すること」だといいます。平たく言えば、人が生まれながら持っている権利(人権)を、ある属性ゆえに奪ったり阻害したりする行為こそが差別なのです。差別の原因となり得る「属性・特性」には、人種、皮膚の色、性別、言語、宗教、政治的またはその他の意見、出身(国籍・社会的出身)、財産、門地など、実に様々なものが挙げられます。こうした属性は時代とともに変化・拡大していくものであり、現代では例えば障害の有無や性的指向といった点も重要な属性に含まれるでしょう。

差別の定義を聞いてもまだピンと来ない場合、具体例を考えてみましょう。例えば、車椅子利用者の人が飛行機を予約する際に、「安全上の問題がある」として搭乗を拒否されたとします。これはその人の「身体的特性(障害があること)」を理由に、生まれながら誰もが持っているはずの「移動の自由」という人権を損なう行為です。だから、これは立派に差別にあたると考えられます。この例では、障害を理由に本人の希望する移動手段が断たれていますが、実は2024年現在の日本では企業に対してこうした不利益を解消するための「合理的配慮(reasonable accommodation)」を提供することが義務づけられています。合理的配慮とは、「障害があることを理由に行きたい所に行けない、知りたい情報が得られないといった状況」をなくし、本来誰もが持っている権利を行使できるように調整することです。言い換えれば、差別をなくすために周囲が講じる具体的な措置のことです。

差別は何も人種や障害に関することだけではありません。一見「それって差別なの?」と思うようなことでも、よく考えれば属性ゆえに権利が妨げられているケースがあります。例えば阿久澤さんが紹介しているオーストラリア連邦議会の事例がわかりやすいでしょう。かつてオーストラリアの連邦議会では議場に子連れで入ることが禁止されており、授乳中の女性議員は赤ちゃんを預けて投票に参加しなければなりませんでした。この規則は「母乳で育児をしている」という属性ゆえに女性議員を排除し、議会に参加する権利を妨げている、つまり差別であるとして、2016年に議会規定が改正されました。この変更以降、女性議員は赤ちゃんと一緒に議場に入れるようになったのです。

「差別と関係のない人」なんているの?

差別の定義がわかったところで、次に考えてみたいのは「自分は差別なんてしていないし、差別とは関係ない」と本当に言い切れる人がいるのか、という問題です。差別をなくす方法を考える前に、「自分は差別に関与していない」という思い込みについて見直してみましょう。

阿久澤さんによれば、差別に対する考え方には大きく2つの立場があります。一つは「差別は**『する・しない』もの**」、つまり個人の行動次第で差別する人・しない人がいるという見方です。この見方では、差別は「差別する人」が「差別される人」に対して行う個人的な行為だと捉えられます。裏を返せば、直接差別的な言動をしない“ふつうの人”は差別とは無関係な世界に生きている、という前提に立っているのです。差別に関わるとすれば、差別する人に「それは良くない」と指摘したり、差別される人に優しさや思いやりで接する。といった場面くらいで、基本的には「差別をする側/される側」と“ふつうの人”との間に線引きがあります。現に、自分が差別者にならないために「特定の人や話題に近づかないようにする」という態度をとる人もいるでしょう。一見すると「距離をとれば差別しなくて済む」ように思えますが、実はこの態度そのものが新たな差別の形になり得るのです。実際、J・F・ドヴィディオとS・L・ガートナーという研究者は、黒人と意図的に接触しないことで「自分は差別者ではない」という自己イメージを保とうとする態度を「回避的レイシズム(aversive racism)」と名付けました。つまり、「私は差別なんてしていないよ!」と言い張るために差別の対象となり得る相手との接触自体を避けることも、実は差別につながりうるのです。日本でも、例えば部落差別の問題について「そんな問題、わざわざ触れなければみんな忘れるんだから、寝た子を起こすな」といった発言がいまだに聞かれるそうです。これはまさにマジョリティ(多数派)の側が初めから差別の問題と関わること自体を避けてしまっている例だと言えるでしょう。

もう一つの立場は、「差別は『する・しない』ではなく『ある』もの」だという考え方です。つまり、差別は特定の個人の行動というより、社会の現実として存在するものだと捉える見方です。この立場に立つと、「差別とは無関係な“ふつう”の人」などというものは存在しなくなります。差別は社会に確かに存在している以上、差別とまったく無関係でいられる人などいないからです(たとえるなら、気候変動の問題が地球に生きる誰にも無関係ではいられないのと同じかもしれません)。実際のところ、「差別と関係のない立ち位置」はないのです。前編でも見たとおり、差別は社会構造の中に埋め込まれており、“ふつうの人”の何気ない日常の中にも差別は存在しています。

では、「差別は社会にあるものだ」と捉え直すと何が変わるのでしょうか。この見方に立てば、「自分は差別とは無関係な普通の人間だ」と線引きすること自体が意味を失います。代わりに浮かび上がるのは、「差別を容認する側に立つのか、差別と戦う側に立つのか」という線引きです。自分では直接差別的な行為をしていないつもりでも、「差別の話題は避けたい」「差別されている人とは関わりたくない」という態度で現状に無関心でいれば、意図せず差別を受け入れる側に回ってしまうことになります。ここに、差別から距離を置こうとすることが新しい差別のかたちだと言われるゆえんがあるのでしょう。重要なのは、この考え方は決して「誰それが悪い」と個人を非難するものではないという点です。差別を「個人の行動の問題」として捉える立場では、「差別をしてはいけない」という呼びかけが個々人への糾弾のようにも聞こえます。しかし、「差別は社会の現実だ」という立場に立てば、差別は個人の善悪ではなく社会とどう向き合い、変えていくかという課題になってきます。

現に、多くの人は「自分は人に向かって露骨に差別的な言動をしたりしない」と思っているでしょう。それ自体は事実かもしれません。日本では人権教育や啓発活動が長年行われてきた結果、公然と他者にひどい差別言動を浴びせるような行為は、多くの人が「良くないことだ」と理解していますし、そのような行為を社会も受け入れなくなりました。その意味で、「直接的差別」は以前より目に見えにくくなっているとも言われます。ですが、だからといって差別がなくなったわけでは決してありません。なぜなら、差別は社会構造の中に埋め込まれて存在するからです。

社会学者の出口真紀子さんによれば、差別には大きく3つの形態があります。一つは今述べたような「直接的差別」で、個人同士の関係で起こる露骨な差別です。ヘイトスピーチやヘイトクライム(憎悪に基づく犯罪)はこの典型でしょう。二つ目は「制度的差別」です。法律や教育制度、政治、メディア、企業など社会の大枠に組み込まれ、体系的(システマティック)に行われる差別のことです。かつて有色人種に選挙権を認めなかった法律、人種隔離政策、女性の就職や昇進を妨げる社会慣行などは制度的差別に当たります。三つ目は「文化的差別」で、人々が無自覚に共有している価値観や「こうするのが当たり前」といった空気から生まれる差別です。たとえば「男性は〇〇すべき」「障害者は気の毒な存在だ」といった固定観念や偏見が社会に蔓延しているとしたら、それも文化的差別と言えるでしょう。多くの人は差別と聞くと直接的差別ばかりを思い浮かべがちですが、実際にはこのように差別は社会の様々なレベル(個人、制度、文化)に深く根付いているのです。

ポイントは、私たち誰もがこの社会に生きている以上、差別と無関係ではいられないということです。自分は差別なんてしていないと思っていても、実は無意識のうちに差別に加担してしまっているかもしれない――冒頭で述べたこの不安は、決して大袈裟なものではないのです。では、そのような「知らず知らずのうちの差別」を防ぐために、私たちは何ができるのでしょうか。

まずは、特権に気づくことから

差別に加担しないための第一歩として挙げられるのが、自分が属する側の「特権(privilege)」に目を向けることです。ここで言う特権とは、「多数派の属性を多く持つことで労せず得られている有利さ」のことです。上智大学の出口真紀子さんによれば、特権とは「マジョリティ性を多く持つ社会集団にいることで、労なくして得ることのできる優位性」を指します。例えば日本では、法律上婚姻できるのは現状では男女カップルに限られています。異性愛者であるという属性をたまたま持って生まれただけで、結婚という制度上の恩恵を当然のように受けられるわけです。こうした「たまたま持って生まれた属性によって得られる恩恵」こそが特権なのだといいます。

しかし、自分が持っている特権というものは当事者にはなかなか気づきにくいものです。出口さんはこのことをわかりやすく「自動ドア」の例で説明しています。特権を持つ人は、建物に入るとき自動ドアが当たり前にスッと開くので、そもそもドアの存在に気づかないことがあります。しかし特権を持たない人にとっては、自動ドアが開かず目の前に立ちはだかる壁になってしまうことがあるのです。例えば先ほどの結婚の例で言えば、多数派である異性カップルにとって法律婚は自動ドアのように当然に開くものかもしれません。でも、同性愛のカップルにとってはその扉は閉ざされています。就職や昇進、入学、夜中に安全に出歩けること、投票に行けること…私たちの身の回りには、「特定の属性を持つ人にだけ開く自動ドア」が数多く存在しています。

では、その自動ドア(特権)の存在にどうすれば気づけるのでしょうか。一つの方法は、マイノリティの立場にある人と接する機会を意識的に持つことだと阿久澤さんは言います。マジョリティである私たちは、自分にとって居心地よく作られた社会の中で生きているため、自分にとって当たり前の環境が、ある人にとっては不都合を生んでいることに気づけません。だからこそ、意識してマイノリティ当事者の話に耳を傾け、その現実を知る機会を作ることが極めて重要なのです。

心理学の世界では、自分と異なる人々と関わることで偏見や差別が減るという「接触仮説」も提唱されています。差別をしたくないあまり、自分と異なる属性の人々や差別に関する話題から逃げてしまうのが先ほどの「回避的レイシズム」でした。しかしむしろ、自分とは異なる他者と積極的に接触することこそが、差別をしないためには大切だというわけです。もちろん、ただ闇雲に接すれば良いというものではなく、お互いが対等な立場で協力し合える状況を作るなどの工夫は必要ですが、それでも知らない世界に飛び込んでみる勇気は大きな第一歩になります。

身構えると難しく感じるかもしれませんが、日常生活の中にも視点を変えれば様々なチャンスがあります。例えば:

-

通勤・通学の電車に乗っているとき、周りの人をよく観察してみましょう。誰がスムーズに移動できていて、誰がそうでないとしたら、それはなぜでしょう。ベビーカー連れの親子や高齢の方、車椅子ユーザーの方にとって、その電車や駅は利用しやすいつくりでしょうか? エレベーターや多目的トイレの場所、段差の有無などに目を向けるだけでも、新たな気づきがあるかもしれません。

-

本屋に立ち寄ったら、普段自分が手に取らないジャンルの本をあえて眺めてみましょう。社会問題に関する本や、マイノリティ当事者が書いたエッセイ、新書コーナーの自分の専門外のテーマなど、最初はパラパラと目を通すだけでも構いません。自分とは異なる視点の情報に触れてみるのです。

このように、自分と異なる背景・価値観に触れる機会は、探してみれば日常の中に意外と多く存在しています。こうした小さな接触や体験の積み重ねが、私たちの中に「もしかするとここに差別があるかもしれない」というセンサーを育てていくことにつながります。「自分は差別なんてしていない」と思い込むのではなく、「自分の知らないところで誰かが困っていないだろうか?」とアンテナを張りめぐらせる意識が、差別をしないためには大切なのです。

差別をなくすには社会の側を調整する

ここまで、差別に気づくために個人ができる心がけ(人権について学ぶ・特権に気づく・異なる人と接する)について述べてきました。けれども阿久澤さんは、「個人の心がけだけでは十分じゃない」ということも強調しています。なにしろ、現代の差別は社会の中に埋め込まれているのです。個人の善意や努力だけでは、社会に深く埋め込まれた差別をなくすことはできません。ではどうすればいいのでしょうか。その鍵となるのが、社会の側の仕組みや環境を調整することです。つまり、差別を生み出している社会構造そのものを変えていくアプローチが必要だということです。

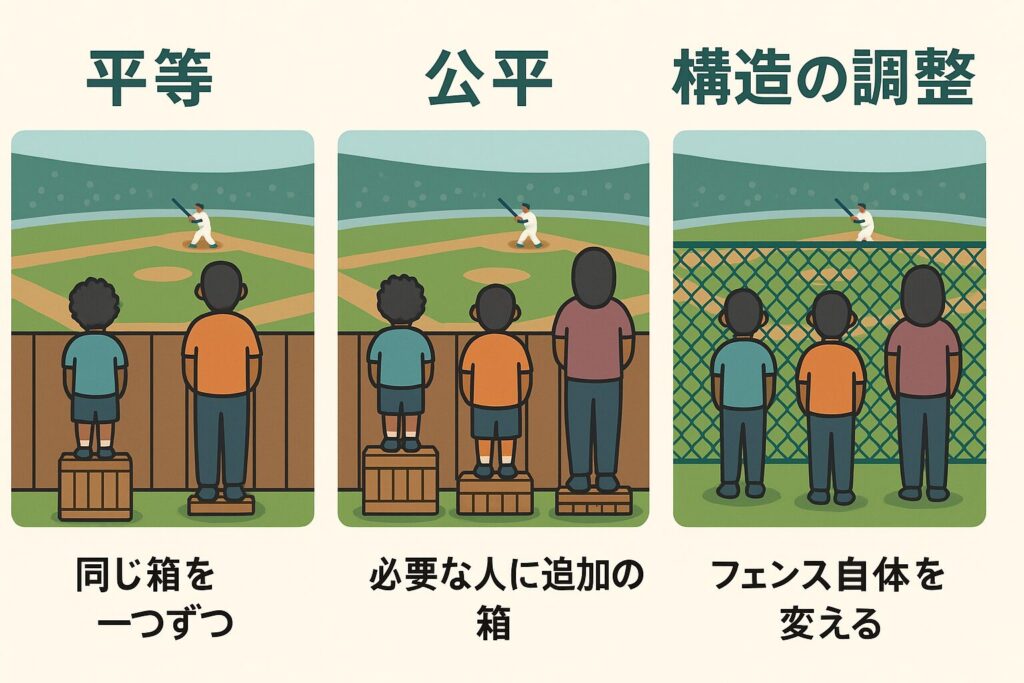

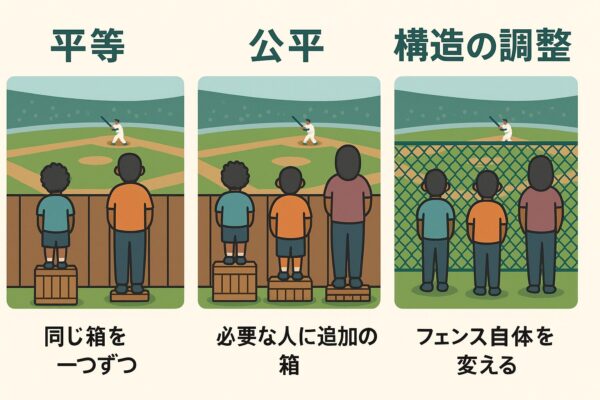

図: 背の高さの異なる3人が野球の試合を観ようとしている場面で、「平等」「公平」、そして「構造の調整」による違いを示したイラスト。それぞれ左は全員に同じ高さの箱を配った状態(背の低い人は試合が見えない)、中央は必要な人に箱を追加配分して全員が試合を観られるようにした状態(合理的配慮による公平)、右はフェンスそのものを網目状に変えて誰も箱を使わなくても全員が観戦できるように環境を整えた状態(構造調整)。誰も排除されない環境づくりの重要性を示している。

上の図は、ある有名なイラストをもとにしたもので、「平等(Equality)」と「公平(Equity)」、そして「構造の調整(Justice)」の違いを端的に表しています。左の絵では、3人それぞれに等しく木箱が1つずつ配られています(平等)。しかし、背の低い人は箱に乗ってもまだフェンスに遮られて試合が見えません。これは現実の社会でも、「みんな一律に同じサポートを与えているのだから公平だろう」という考え方が、結果的に弱い立場の人に不利を強いる状況を示しています。真ん中の絵では、背の低い人には2つ、真ん中の人には1つ、背の高い人には箱を渡さないことで、全員がフェンス越しに試合を観戦できるようになっています(公平)。これは、必要な人に追加のサポート(踏み台=合理的配慮)を提供することで結果の平等を実現している状態です。そして右の絵では、もはや箱は必要ありません。フェンスそのものが金網状に改良されていて、誰でも最初から問題なく試合を観られる環境が整っています。これはつまり、個別に踏み台を配るまでもなく構造側を調整してバリアを取り除いた状態**です。

阿久澤さんはこの図を使いながら次のように解説しています。左端の状態では「機会は平等に与えられている」ものの、背の低い人は背伸びしたりジャンプしたりと自助努力が必要になったり、最悪観戦を諦めなければならない。真ん中の状態では、誰かが踏み台を置いてくれれば全員が試合を観ることができますが、裏を返せば誰かの助けが必要とも言えます。そして右端の状態では、背伸びも踏み台もいらず、誰もが最初から同じように観戦を楽しめます。阿久澤さんによれば、まず個人にとって必要な配慮(踏み台)を対話を通じて行うことも大事ですが、それだけに頼りすぎると「あの人だけ優遇されてずるい」という「逆差別だ」という批判を招いてしまうおそれがあります。だから本当は、「そもそも背の高さによる見える・見えないの差が生じないように環境を整えたほうがいいよね」という考えに至るべきだ、と言うのです。つまり、個人への配慮と同時に、社会・環境側を変えていく視点が不可欠だということです。

実際、社会の側を調整すること(環境やルールを変えること)は、差別をなくすために欠かせないアプローチです。それは一朝一夕にできることではありませんし、「社会の仕組みを変えてほしい」などと訴えれば「わがままだ!」という反発の声が上がるかもしれません。しかし、たとえば前述のオーストラリア議会の例のように、実際に社会のルールが変わって差別が解消したケースは数多くあります。そもそも一昔前には女性の参政権は多くの国で認められていませんでしたし、同性婚も今ほど認められていませんでした(※現在では37の国・地域で同性婚が可能になっています)。街中を見ても、バリアフリーのトイレや音響式信号機(音の出る信号機)を以前よりよく目にするようになったのは、社会が変わった好例でしょう。このように、少しずつでも社会の側が変わることで救われる人が確実に存在するのです。

そして、社会の側を調整するために重要なのが、これまで「自分は差別とは関係ない普通の人」と思っていたマジョリティ側の人々の存在かもしれません。おそらく多くいるはずの“ふつう”の人たちが、「差別は確かに社会にあるものなんだ」と気づき、意識的に「差別に立ち向かう側」に立つようになれば、社会から差別をなくしていく動きは必ず少しずつでも前進していくはずです。見えていなかった差別に気づいた普通の人たちが声を上げる――その積み重ねが、やがては大きな構造の変化につながっていくのです。

ともに悩み続ける

ここまで読んで、「自分は今まで差別に加担してきてしまったのではないか」「知らず知らず誰かを傷つけてしまっていたことがあるのでは…」と胸が痛くなった人もいるかもしれません。実際、あるインタビューの中で取材スタッフが「意図せず直接的な差別をしてしまったことがあり、あのときどうすればよかったのか今でもわからない」と悩みを打ち明けたところ、阿久澤さんは「それは大事な悩み方ですね」と頷いてくれたそうです。そして阿久澤さんは続けて、「自分の行動が誰かを傷つけているんじゃないかっていう感覚は、すごく大事ですよね。それは『誰かの靴を履こうとしている』からです」と語っています。この「誰かの靴を履く」というのは、相手の立場になって想像する力=エンパシー(共感力)を発揮することを意味します。そして、まさにそのエンパシーの態度こそが、差別をなくしていくための鍵になるのかもしれません。

正直に言えば、私自身どこかで「これさえ覚えておけば差別しないで済む、というマニュアルがあれば楽なのに」と考えてしまっていた部分がありました。知らず知らず差別してしまっているかもしれない…という居心地の悪さから早く抜け出したかったのです。けれども、もちろん「マニュアルさえあればOK」という問題ではないのでした。確かに「人権」や「差別」について知識を身につけることは大事です。でも、「自分は人権や差別についてよく知っている。だから差別なんてしないし、自分の周りに差別は存在しないんだ」と思った瞬間、他者の靴を履くこと=相手の立場に立って考えることができなくなってしまうように感じます。

差別に立ち向かう人であり続けるというのは、もしかすると履き慣れた自分の靴を脱ぎ、誰かの靴を履こうと試みて、「ちゃんと履けているだろうか?」「いつの間にか自分の靴に履き替えてしまっていないか?」と悩み続けることなのかもしれません。そのプロセスは決して楽ではなく、悩み続けることに疲れてしまったり、考えすぎて頭を抱えたり、時には誰かを傷つけてしまって落ち込んだり、逆に自分が傷ついて怒りが湧いたりすることもあるでしょう。それでも、大事なのは悩み続けることそのものだと阿久澤さんは言います。悩むということは、常に他者の視点を忘れずにいようとする姿勢だからです。

多様性を尊重する社会を実現するのに、これで完璧という正解はおそらくありません。私たちは理想と現実の間で迷い、悩み、ときに失敗しながら進んでいくしかないのでしょう。しかし、そこで思考を停止せず「ともに悩み続ける」ことこそが、未来を変える原動力になるはずです。差別が社会に存在する限り、「自分には関係ない」と傍観する立場には誰もいられません。私たち一人ひとりが自分の特権や無知を自覚し、他者の痛みに想像力を巡らせ、そして声を上げ行動していく先に、真に多様性が尊重される社会があるのではないでしょうか。そのゴールに向けて、これからも学び、考え、対話し続けていきたいものです。

参考文献・引用情報:(本文中で引用した内容の出典)

-

阿久澤麻理子 (2024) 「差別ってなんだろう? 現代社会における差別の研究者 阿久澤麻理子さんをたずねて」こここスタディ Vol.25co-coco.jpco-coco.jpco-coco.jpco-coco.jpco-coco.jpco-coco.jpco-coco.jp 他.

-

阿久澤麻理子 (2024) 「差別と関係のない立ち位置ってあるの? 社会のあり方に矢印を向けて考える」こここスタディ Vol.26co-coco.jpco-coco.jpco-coco.jpco-coco.jpco-coco.jpco-coco.jpco-coco.jpco-coco.jpco-coco.jpco-coco.jpco-coco.jpco-coco.jpco-coco.jpco-coco.jpco-coco.jp 他.

はじめまして、サービス管理責任者の本多 楓です

Lumo岡山東区店で働きはじめてわずか半年。

――その間に、利用者さんの「できる」を伸ばしながら黒字化という目標を達成しました。

定員20名なのに見学待ちの行列。

毎週のように「次、空きはありませんか?」とお問い合わせをいただき、嬉しい悲鳴をあげています。

どうして行列ができるの?

- “支え合う”という文化

ここでは「助ける/助けられる」ではなく、みんなが支え合うことを大切にしています。

だからこそ、一人ひとりが自分らしく挑戦できる空気が生まれます。

▶ 就労継続支援B型事業所 Lumo岡山東区店(公式サイト)

- 仕事を“楽しく”設計

ゲーム実況やSNS運用、ものづくり作業など、得意を活かせる多彩なタスクを用意。

「やってみたい!」が自然に湧きあがる現場です。 - 数字で見える成長

初月から工賃を可視化し、スタッフ・利用者さん・ご家族が同じゴールを共有。

成果が見えるから、次のチャレンジが楽しみになります。

これからブログで発信すること

- 利用者さんの成長ストーリー:

小さな一歩が未来につながる瞬間をレポートします。 - Lumo流“黒字化メソッド”:

就労継続支援B型でもしっかり収益を上げる仕組みを公開。 - 地域を巻き込むアイデア:

見学者の行列を“地域の魅力”に変える取り組みを紹介。

最後に

「みんな違って、みんながいい」――

そんな社会を、ここ岡山から広げていきたい。

これは私の原動力であり、Lumoの未来です。

ブログでも、現場で起きるリアルな“ありがとう”をたくさん綴っていきますので、どうぞお楽しみに!