人が変わるタイミングは、誰かから影響を与えられたとき、自分の殻が破れたとき、あるいは何気ない一言や出会いがきっかけになることもあります。

ただ、就労継続支援の現場にいると、そうした劇的な変化の瞬間に出会うことは、決して多くはありません。

「変わりたい」と思っている人はたくさんいます。

でも、実際に変わることができる人は少ない。

それは、メンバー(利用者)だけではなく、スタッフ(職員)も同じです。

支援する側もまた、日々の中で悩み、迷い、思うように動けないことがある。

人は立場に関係なく、いつでも“変われない苦しさ”を抱えているのだと思います。

「これが正しい支援だ」と言い切れるものは、ほとんどありません。

マニュアルも大切ですが、人に関わる仕事においては、マニュアルだけでは届かないことが多い。

むしろ、マニュアルにない部分にこそ、その人らしさが隠れています。

変わることを望みながらも、変わることを怖がっている。

それが人間らしさでもあり、支援という仕事の奥深さでもあります。

Contents

“?”が止まらない仕事

就労支援の現場では、日々「どうすればいいのだろう?」という問いが尽きません。

・はやく一般就労したい利用者にはどんな声掛けをすればいいのか?

・B型からA型に移行したい人に、どのようなサポートをすればいいのか?

・コミュニケーションを取るのが難しい方には、どんな距離感で関わればいいのか?

その答えは、人の数だけ違います。

マニュアルで解決できることはごくわずかで、「これが正解」と言い切れる支援はほとんどありません。

だからこそ、スタッフ一人ひとりが「今、目の前の人にとって何が必要か」を考え続けなければならない。

それが、就労継続支援という仕事の難しさであり、同時にやりがいでもあります。

ある利用者さんは、「働きたい」という気持ちはあるのに、朝起きることができずに欠席を繰り返していました。

周囲からは「やる気がない」と見られがちでしたが、よく話を聞くと、睡眠のリズムを崩すほどの不安が背景にありました。

支援とは、表面に見える行動だけではなく、その奥にある感情や環境を見つめることでもあります。

問いが止まらないということは、つまり、「人を一括りにできない」ということ。

それを理解するだけでも、支援のスタートラインに立てるような気がします。

前提を共有できないところから始まる支援

大切なのは、利用者さんがどんな目標を持っているのか。

その目標のために何が必要なのか。

そもそもその人が「変わりたい」と思っているのか、「今のままでいい」と感じているのか。

支援は、その“前提”が共有できていなければうまくいきません。

中には、自分がどんな状況にあるのかも分からないまま通所している方もいます。

「親が言うから来ている」「みんなが来ているから自分も来る」

そんな動機で通っている方も少なくありません。

つまり、支援のスタート地点にすら立てていない方もいるのです。

それを「やる気がない」と決めつけるのではなく、

「今はまだ自分の気持ちが整理できていないだけ」と受け止める。

そんな視点を持つことが、支援者には求められているように思います。

私たちスタッフがサポートの方向を間違えると、それは支援ではなく、“押し付け”になってしまう。

「あなたのためを思って」と言いながら、本人の気持ちを置き去りにしてしまうこともあります。

だからこそ、焦らず、急がず、その人の中にある“前提”を一緒に見つけていくことが大切です。

その時間こそが、信頼を築く土台になるのだと思います。

だからこそ、私はいつも自分に問いかけます。

「本当にこの人のためを思って動けているだろうか?」

「自分の考えを押し付けていないだろうか?」

支援とは、相手を変えることではなく、相手と同じ場所に立つこと。

そのためには、前提を共有する努力が欠かせません。

障がい特性を理解する前に、人を理解する

障がい特性を理解することは大切です。

でも、その前に「人としての理解」を忘れてはいけないと感じます。

どんな診断名があっても、その人が歩んできた背景や環境、心の状態は一人ひとり違うからです。

たとえば、同じ「発達障がい」と言われる人でも、得意なこと・苦手なことの感じ方はまったく異なります。

ある人は音に敏感で、ある人は人との距離に敏感。身体接触すらNGの方も中にはいます。

表面的には似ていても、支援のアプローチはまるで違う。

支援とは「特性を当てはめること」ではなく、「その人を知ろうとすること」。

障がい特性を理解する以前に、まず「なぜその人がそう感じるのか」を一緒に考える。

その積み重ねが、信頼関係を育てていくのだと思います。

「なぜ?」を追いすぎてはいけませんが、「どうしてそう感じたのだろう?」と心を寄せることはできます。

その違いを意識するだけでも、関わり方は変わります。

理解は、相手の言葉をすべて理解することではなく、

「分かろうとする姿勢」を持ち続けることなのだと思います。

人は、理解されていないと感じると心を閉ざします。

逆に、「分かってもらえた」と感じたとき、少しずつ表情が柔らかくなる。

その変化を何度も見てきました。

「変化を起こそう」とする前に、「安心できる関係を作ろう」。

そう意識するだけで、支援のあり方が少し変わってくるように思います。

支援は“個人”ではなく、“理念”でつながるもの

支援の質を高めるうえで大切なのは、スタッフ一人ひとりの技術よりも、事業所全体の理念が共有されているかどうかだと思います。

スタッフによって言うことが違う、対応がバラバラ。

それでは利用者さんも戸惑ってしまいます。

同じ方向を見て、同じ価値観で関わること。

それが、安心して通える環境づくりにつながるのです。

Lumoでは、「理解しようとすえる気持ちから始まる支援」を大切にしています。

変化を急がず、比べず、相手のペースに合わせて考える。

“支援する側・される側”という枠を超えて、「一緒に生きる」視点を持ちたい。

誰かが少し元気を取り戻したとき、

誰かが自分の言葉で「今日も行ってみようかな」と言えたとき。

それこそが、支援の成果だと感じます。

数字や制度では測れない、小さな変化の積み重ねを大切にしていきたいのです。

スタッフもまた、変わる存在である

利用者さんの成長を支援しているようで、実は私たち自身も日々学び、変わっています。

うまくいかない日も、悩む日もある。

でも、その中で「次はこうしてみよう」と考えること自体が、変化の証なのかもしれません。

支援の現場にいると、人の成長を見守る以上に、自分自身の在り方を問われることが多い。

「相手をどう支えるか」だけでなく、「自分はどんな支援者でありたいか」

支援者である私たちも、日々変化の途中にいます。

利用者さんの姿を見て、自分の未熟さを知ることもあれば、

逆に励まされることもある。

「支援しているつもりが、支えられていた」——そんな瞬間は珍しくありません。

この仕事は、正解のない問いを抱えながら、自分自身を見つめ直す仕事でもあります。

だからこそ、学びがあり、成長がある。

支援者もまた、誰かに理解されることで変われる存在なのだと思います。

さいごに ― 変わらなくてもいいという選択

変わることがすべてではありません。

変わらない時間にも、確かな意味があります。

焦らず、比べず、今の自分を受け止めること。

その中から、自然と“変わる力”が生まれてくることもあります。

支援とは、教えることでも、導くことでもなく、

理解し、共に在ること。

Lumoはこれからも、その想いを大切に、ひとりひとりに寄り添っていきたいと思います。

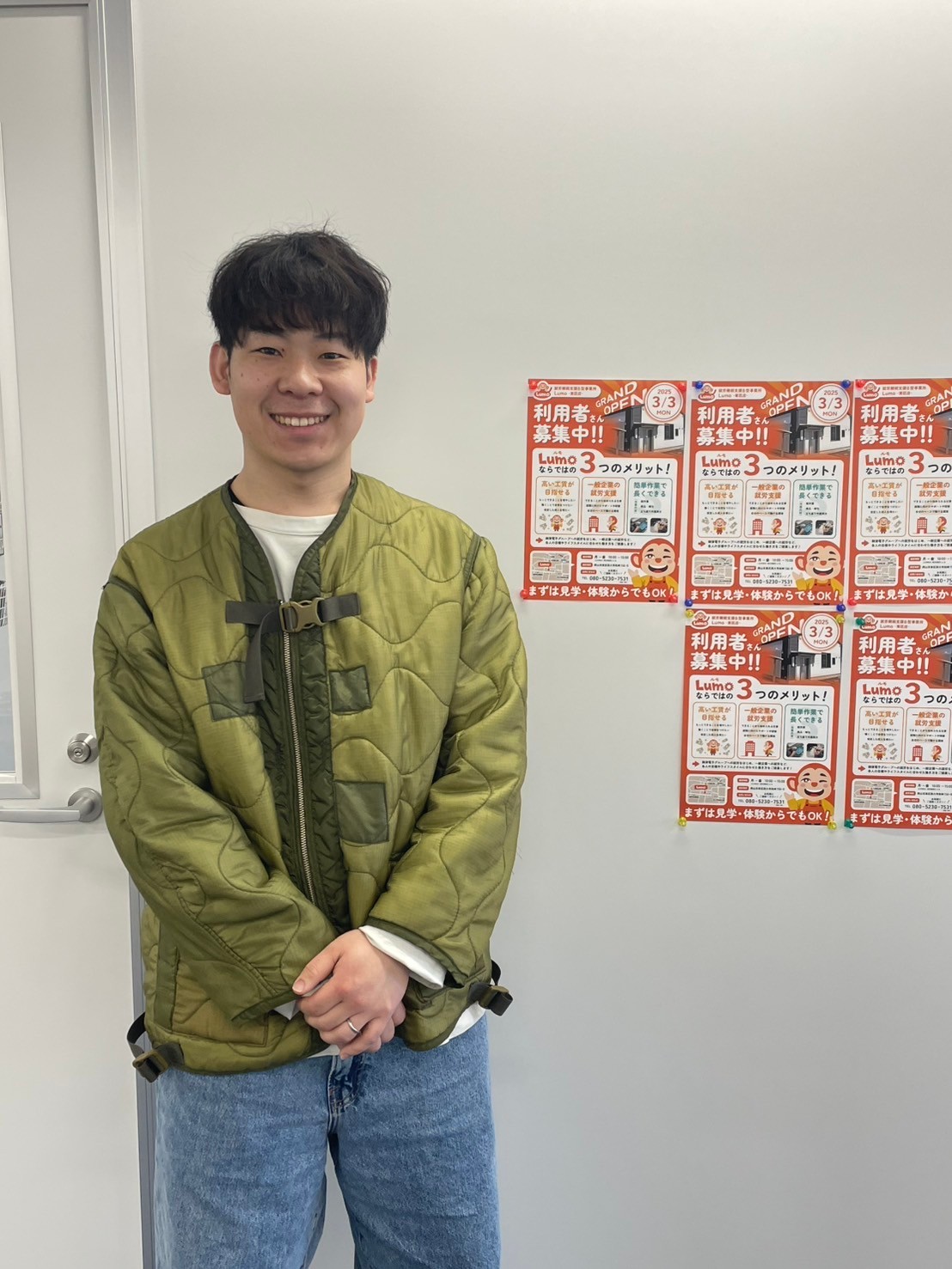

はじめまして、サービス管理責任者の本多 楓です

Lumo岡山東区店で働きはじめてわずか半年。

――その間に、利用者さんの「できる」を伸ばしながら黒字化という目標を達成しました。

定員20名なのに見学待ちの行列。

毎週のように「次、空きはありませんか?」とお問い合わせをいただき、嬉しい悲鳴をあげています。

どうして行列ができるの?

- “支え合う”という文化

ここでは「助ける/助けられる」ではなく、みんなが支え合うことを大切にしています。

だからこそ、一人ひとりが自分らしく挑戦できる空気が生まれます。

▶ 就労継続支援B型事業所 Lumo岡山東区店(公式サイト)

- 仕事を“楽しく”設計

ゲーム実況やSNS運用、ものづくり作業など、得意を活かせる多彩なタスクを用意。

「やってみたい!」が自然に湧きあがる現場です。 - 数字で見える成長

初月から工賃を可視化し、スタッフ・利用者さん・ご家族が同じゴールを共有。

成果が見えるから、次のチャレンジが楽しみになります。

これからブログで発信すること

- 利用者さんの成長ストーリー:

小さな一歩が未来につながる瞬間をレポートします。 - Lumo流“黒字化メソッド”:

就労継続支援B型でもしっかり収益を上げる仕組みを公開。 - 地域を巻き込むアイデア:

見学者の行列を“地域の魅力”に変える取り組みを紹介。

最後に

「みんな違って、みんながいい」――

そんな社会を、ここ岡山から広げていきたい。

これは私の原動力であり、Lumoの未来です。

ブログでも、現場で起きるリアルな“ありがとう”をたくさん綴っていきますので、どうぞお楽しみに!