私ははっきり思っています。どんな理由があっても、人を殺してはならない。この線は動かしません。だから今回のニュース――大阪の介護施設で起きた職員殺害と、その後「施設に賠償命令」が出た判決――を見て、大きな違和感が残りました。なぜ、殺された側の遺族が、殺した側の家族ではなく、施設を訴えるのか。頭では理由が並ぶのに、胸は納得しない。そのもやもやを、できるだけ分かりやすい言葉で書きます。

事件の詳細はこちらのリンクからhttps://news.yahoo.co.jp/articles/8206caef10c7a98b4e65189ecb110c356b1910fb

Contents

それでも遺族が施設を訴えた理由

私も分かっているつもりです。現実には、加害者本人は亡くなっていて、謝罪も賠償もできない。たとえ家族がいても、法律上は家族に責任がいかないことが多い。お金の支払い能力も分からない。だから、実際に支払いが期待できる相手に請求すること。それが施設になりやすい。施設には保険があって、現実の補償に結び付きやすい。

さらに、「危険を前もって見抜けたのでは?」という視点もあります。「もっと対策できたのではないか」と問う余地がある。だから施設を訴える。

理屈は、分かっています。

それでも消えない違和感

理屈が分かっても、心の底に残る声は「いちばん悪いのは、殺した人だろう」。そこを飛び越えて「施設の管理が悪い」とだけ叫ぶ空気が広がると、肝心な一点がぼやけます。

たしかに施設の改善は必要です。対策はどんどんやるべきです。でも、殺人は殺人。その重さが、ニュースの中で脇に追いやられていく感じがして、私は不思議でたまりません。

施設側を訴えることのメリット

「被害を現実に回復する」「同じ悲しみを減らす」という点で、施設を相手にする意味はあります。

- 届く相手に請求できる:加害者本人が亡くなっている/支払能力が不明でも、施設は保険や資産で支払いに応じられる可能性が高い。

- 再発防止が動きやすい:出入口の管理、夜間体制、情報の伝え方など、判決や和解をきっかけに運用が見直される。

- 社会へのメッセージになる:「職場で命が守られるのは当然」という線引きを広く示せる。他施設の改善にも波及しやすい。

- 証拠が集めやすい:勤務記録、マニュアル、警備・鍵の履歴など、施設側の資料で事実関係が整理しやすい。

- 手続きが進みやすい:担当者・代理人が可視化されており、交渉や連絡の窓口が明確。

施設側を訴えることのデメリット

一方で、心の重さや論点のズレが生まれやすい面もあります。- 「いちばんの悪」がぼやける:ニュースでは「施設の過失」が大きく報じられ、故意の暴力という核心が小さく見える危険。

- 現場だけに負担が偏る:人手・設備・教育などの改善コストが現場に集中し、地域・家族・制度の課題が置き去りになりがち。

- 納得と和解が分かれる:「お金は支払われたが、心が追いつかない」というズレが残りやすい。

- 時間と体力を消耗する:手続き・面談・取材対応が長期化し、遺族の喪の時間が後回しになりうる。

- 誤解が広がる:「施設を責める=加害者を擁護」という極端な受け止めがネットで拡散しやすい。

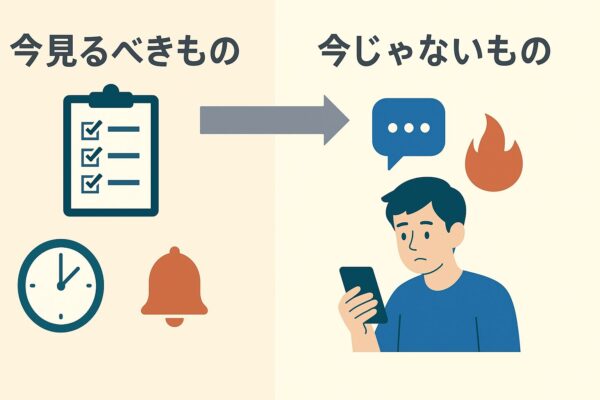

ニュースを読む順番を変えてみる

1)まず、命

「人が殺された」という一点を、心の真ん中に置く。怒りや悲しみを、急いで誰かにぶつけない。

2)つぎに、支え

残された家族や現場の人に、どう寄り添えるかを考える。大きな言葉より、小さな助け。

3)最後に、仕組み

施設の対策、社会のルール、私たちの行動――変えられるところを静かに見直す。

「施設を訴える」ことを、責めたいわけではない

ここは誤解のないように言っておきます。遺族が施設に責任を問うこと自体を、私は否定しません。現実の補償が必要ですし、現場の安全を見直すきっかけにもなるからです。

私が言いたいのは、順番の話です。人の命を奪った行為が絶対に許されない――この原則を最初に置き、その後ろで「施設として何を変えるか」を話す。この並びを崩さないでいたいのです。よくある声への、私の答え

「施設を訴えなければ遺族は救われない」

救われる道を否定しません。だからこそ、言葉の置き方を大切にしたい。加害の重さと、施設の見直し――両方を同じ画面に置き続けることはできます。

「加害者にも事情があったのでは」

事情がどうであれ、殺した事実は動きません。背景を考えるのは「その後」です。理由探しで、線を曲げない。

「感情的すぎる」

人が殺されたのです。感情が動くのは当たり前です。大事なのは、感情を誰に向けるかと、どう表すか。そこを丁寧に整えることだと思います。

互いの家族の心はどこへ行くのか

被害者の家族には、昨日の続きが突然消えた世界が始まります。洗面台の歯ブラシ、机のメモ、いつもの椅子――生活の小さなものが先に胸を刺す。

加害者の家族は、別の苦しみを抱えます。「止められたのでは」という自責と、「それでも家族だ」という思い。

どちらの痛みも、比べるものではありません。比べない、急がせない、決めつけない。この三つの態度は、どちらにも効きます。私の違和感を、そのまま言葉にする

-

-

- なぜ、殺した人が最も悪いという当たり前が、ニュースの中で小さくなるのか。

- なぜ、施設の過失だけが大きな見出しになるのか。

- なぜ、加害者の家族と遺族の対話の形が、ほとんど語られないのか。

-

答えは簡単ではありません。でも、問いを大事にすることはできます。

結論――順番を間違えない

人を殺してはならない。この線を先頭に置く。次に、家族や現場を支えること。最後に、仕組みを変えること。

施設への賠償命令が出たことへの違和感はありますが、理解できます。けれど、いちばん悪いのは殺した人――この当たり前を、言葉から落とさない。それが私の立場です。

ニュースを消費しない。怒りに飲まれない。次の一歩を選ぶ。。

はじめまして、サービス管理責任者の本多 楓です

Lumo岡山東区店で働きはじめてわずか半年。

――その間に、利用者さんの「できる」を伸ばしながら黒字化という目標を達成しました。

定員20名なのに見学待ちの行列。

毎週のように「次、空きはありませんか?」とお問い合わせをいただき、嬉しい悲鳴をあげています。

どうして行列ができるの?

- “支え合う”という文化

ここでは「助ける/助けられる」ではなく、みんなが支え合うことを大切にしています。

だからこそ、一人ひとりが自分らしく挑戦できる空気が生まれます。

▶ 就労継続支援B型事業所 Lumo岡山東区店(公式サイト)

- 仕事を“楽しく”設計

ゲーム実況やSNS運用、ものづくり作業など、得意を活かせる多彩なタスクを用意。

「やってみたい!」が自然に湧きあがる現場です。 - 数字で見える成長

初月から工賃を可視化し、スタッフ・利用者さん・ご家族が同じゴールを共有。

成果が見えるから、次のチャレンジが楽しみになります。

これからブログで発信すること

- 利用者さんの成長ストーリー:

小さな一歩が未来につながる瞬間をレポートします。 - Lumo流“黒字化メソッド”:

就労継続支援B型でもしっかり収益を上げる仕組みを公開。 - 地域を巻き込むアイデア:

見学者の行列を“地域の魅力”に変える取り組みを紹介。

最後に

「みんな違って、みんながいい」――

そんな社会を、ここ岡山から広げていきたい。

これは私の原動力であり、Lumoの未来です。

ブログでも、現場で起きるリアルな“ありがとう”をたくさん綴っていきますので、どうぞお楽しみに!