就労継続支援B型事業所を新しく立ち上げる際に、大きな課題となるのが利用者の集客です。

ここ数年で就労継続支援B型事業所の数は年々増加しており、平成24年(2012年)に7,494ヶ所だった事業所数が令和4年(2022年)には15,748ヶ所と2倍以上になりました。

利用者数も増えてはいるものの、1事業所あたりの利用者数は平均約20人程度で横ばいか微減傾向にあります。

これは新規参入が増え利用者の選択肢が広がっているためで、事業所間の競争は年々激しくなっていると考えられます。

こうした状況下では、「開設すれば利用者が自然と集まる」わけではなく、計画的な集客施策が必要です(事業所への見学に来てくれる人数)は重要なKPIとなります。

見学者数を増やすためには、まず事業所の存在を知ってもらい見学予約につなげること、そして見学に来てくれた方に利用契約まで進んでもらうこと、この2つの軸を意識しましょう。その関係は次のような数式で表せます。

| 見学者数 = アクセス数 × 見学申込率(ウェブサイトや広告などを通じたアクセスのうち、見学予約に至る割合) 利用者数 = 見学者数 × 契約転換率(見学に来た人のうち、実際に利用契約に至る割合) |

つまり、まずは事業所の存在を知ってもらい「見学したい」と思われる母数を増やすこと、次に見学対応を工夫して「ここを利用したい」と思ってもらうことが大切です。

以下では、そのための具体的なポイントを11個ご紹介します。

初心者の方にもわかりやすいように、岡山県で就労支援事業所を運営する筆者(サービス管理責任者)の視点から、親しみやすい口調で解説していきます。

Contents

- 1 1. 開所エリアの選定:ニーズが高い地域を狙おう

- 2 2. ホームページの充実:強みや想いをわかりやすく発信

- 3 3. Googleマップ最適化:無料でできる地域アピール

- 4 4. スタッフ情報の発信:人柄や想いが信頼につながる

- 5 5. SNSの活用:オープン前から雰囲気を発信

- 6 6. ブログ記事の仕込み:アクセス数の最大化を狙う

- 7 7. LINE公式アカウント:気軽に相談できる窓口づくり

- 8 8. サービス管理責任者(サビ管)の役割:信頼関係を左右する存在

- 9 9. 事業所の雰囲気と誠実な情報提供:良い点も課題も伝える

- 10 10. ニーズのヒアリングと提案:利用者目線のコミュニケーション

- 11 11. 作業の社会貢献性を伝える:モチベーションアップにつなげる

- 12 まとめ

1. 開所エリアの選定:ニーズが高い地域を狙おう

まず事業所を「どこに立ち上げるかは重要な戦略ポイントです。

地域によって障がいをお持ちの方の人口や既存事業所数には差があります。競合がひしめくエリアよりも、周辺に同種の事業所が少ない割に障がいのある方が多い地域を狙うと、利用希望者を獲得しやすいでしょう。

例えば筆者の地元・岡山県の場合、就労継続支援B型事業所は備前地域・備中地域(人口の多い地域)に約8割が集中していますが、逆に言えば美作地域など事業所数が少ない地域では1事業所あたりの利用定員が多めでニーズを抱えた方々を比較的集めやすい傾向があります。

地域別の事業所数や利用定員数など。公開されている行政データや地域の障害福祉計画を調べれば、各市町村の障害者数や事業所数、今後の見込み利用者数なども把握できます。

新規開設の際はぜひ地域のニーズをリサーチし、「需要に対して供給が足りていない場所」を見極めましょう。

2. ホームページの充実:強みや想いをわかりやすく発信

集客の土台はホームページです。インターネットやSNS経由で情報収集する利用希望者も増えており、事業所の存在を知ってもらうためにはホームページは必須と言えます。

ホームページ最大の利点は、伝えたい情報をたくさん盛り込めることです。

事業所の理念やビジョン、提供サービスの内容、利用者の一日の流れ、スタッフ紹介、サポート体制、設備、実績など、パンフレットでは載せきれない詳細な情報まで掲載できます

利用希望者やそのご家族、支援員の方々が見ても疑問が残らないよう、基本情報を初心者にも理解できる言葉で丁寧に説明しましょう。

例えば利用対象者や利用までの流れ、利用料や工賃、送迎サービスの有無、連絡先や地図など、初めての人が知りたいことを網羅しておくことが大切です。

特に事業所の強みや想いはしっかり打ち出しましょう。「自分たちはどんな思いで利用者さんを支援したいのか」「他の事業所にない特色は何か」といったポイントを明確に伝えると、閲覧者の心に刺さりやすくなります。

ホームページは事業所の顔でもあります。

ここを充実させておくと、SNSやチラシ経由でサイトを訪れた人に事業所の魅力をしっかり届けることができます。

「情報発信の土台」としてのホームページを整備し、あなたの事業所がどんな所なのか一目で分かってもらえるようにしましょう

3. Googleマップ最適化:無料でできる地域アピール

利用希望者やその家族が事業所を探す際、「〇〇市 就労継続支援B型」のようにGoogle検索するケースは少なくありません。

そこで重要なのがGoogleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)の活用です。

これはGoogle検索やGoogleマップ上に事業所情報を無料で掲載できるサービスで、住所・電話番号・営業時間など基本情報のほか写真や口コミも表示できます

(Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)の活用まず事業所のプロフィールを登録し、検索結果の地図欄に表示されるようにしましょう。

実際にGoogleで地域名+就労継続支援B型で検索すると、地図とともに複数の事業所名が表示されます。ここに自事業所を表示させるため、対策としてビジネスプロフィール登録は必須です

さらに、Googleマップで上位表示されるための工夫も行いましょう。

具体的には「入力項目をすべて埋めて写真も充実させる」「利用者や関係者からできるだけ高評価の口コミを集める」「定期的に事業所からお知らせ投稿を行う」「寄せられた質問には迅速かつ丁寧に回答する」といった点が基本になります

4. スタッフ情報の発信:人柄や想いが信頼につながる

ホームページにはぜひ働いているスタッフや管理者の紹介ページを設けましょう。

これは利用希望者ご本人だけでなく、ご家族や支援相談員の方々にも好評なコンテンツです。

就労継続支援B型を利用するか検討する際、「どんなスタッフが支援してくれるのか」という点は大きな関心事です。

「スタッフの情報が分からないので利用をためらっている方もいる」という指摘もあります。

そこで、スタッフの顔写真やプロフィール、支援に対する思いなどを掲載すると良いでしょう。

スタッフ紹介ではまず人柄が伝わる情報を意識します。

笑顔の写真やこれまでの経歴、福祉に携わるきっかけ、仕事への想いなどを載せることで、閲覧者はスタッフ像をイメージし安心感を持てます

「障害のある方の力になりたいと思った」「○年間〇〇の支援に関わってきた」など具体的なエピソードや熱意が伝わる文章があると、「ここなら信頼できそう」「この人たちと一緒に頑張りたい」と感じてもらえる可能性が高まります。

また、スタッフの保有資格や経験年数、研修状況なども掲載すれば専門性の高さのアピールにもなり、相談支援員さんなど紹介元の方にも「この事業所なら安心して利用者さんを任せられる」と思っていただけるでしょう。

スタッフ紹介ページを充実させることは、紹介件数や見学希望者を増やす効果が期待できます。

事業所の雰囲気や理念が、実際に働く人々の言葉を通して伝わることで、他機関の相談員さんが利用者に紹介しやすくなったり、ホームページを見た方が「まず見学してみようかな」と一歩踏み出すきっかけになったりするからです。

筆者の事業所でも、スタッフ紹介に力を入れてから明らかに問い合わせが増えました。ぜひ「人」で選ばれる事業所になるよう、スタッフの魅力を発信してみてください。

5. SNSの活用:オープン前から雰囲気を発信

最近ではSNS(XやInstagram、Facebookなど)も重要な情報発信ツールです。SNSはリアルタイム性が高く、写真や動画も交えて情報を届けられるので、事業所の日常の雰囲気を感じてもらうのに適しています。

特にオープン前からSNSアカウントを運用しておくことをおすすめします。

開所準備の様子や内装が整っていく過程、スタッフの日々の奮闘、事業所からのメッセージなどを発信しておけば、開所時にはすでに応援者やフォロワーがいる状態でスタートダッシュを切れます。

事業所の中の雰囲気が伝われば、「ここで働いてみたい」「見学に行ってみよう」と思ってくれる方も出てくるでしょう。

SNS運用のポイントは、継続して情報発信することです。

一度に多く投稿する必要はありませんが、週に数回でも写真付きで近況を紹介したり、障害福祉に関する豆知識やスタッフの想いなどを書き込んだりして、フォロワーとの接点を増やしましょう。

「いいね」やコメントが付いたら返信するなどコミュニケーションを取ると親近感も湧きます。

例えば利用者さんが作った作品を紹介したり、イベントの様子を動画で載せたりするのも効果的です

SNSは拡散によって思わぬ層に情報が届く可能性もありますので、事業所名や所在地など基本情報はプロフィールに明記しておくことも忘れずに。

オープン前からSNSで存在を知ってもらい、「開所したら行ってみたい」と期待してもらえる状態を作りましょう。

6. ブログ記事の仕込み:アクセス数の最大化を狙う

ホームページ内にブログ(お知らせやコラム)欄がある場合は、開所前から積極的に記事を公開しておくと良いです。

検索エンジン経由の集客には少し時間がかかるため、早めに記事を蓄積しておくことで、開所する頃にサイトへのアクセス数を増やしておけます。

具体的には、オープン前までに10本程度の記事を目標に準備してみましょう。

記事の内容は、障害福祉に関する豆知識や地域の福祉資源紹介、就労継続支援B型の利用を検討する方向けのQ&A、あるいは「〇〇地域の就労支援事業所○選」といった読み物などが考えられます。

実際に「検索で上位に入るようなブログ記事を自社サイトに書いて公開する」という方法は効果的とされており、地域の事業所紹介や「おすすめ事業所◯選」などの記事を書くイメージです

例えば「岡山市就労継続支援B型 見学」などのキーワードで検索した際に、あなたのサイトの記事がヒットすれば、それが見学申込につながるかもしれません。

10記事という数はあくまで目安ですが、コンテンツの蓄積が集客力につながるのは確かです。

記事は専門知識をひけらかす必要はなく、ターゲットである利用希望者やその家族、支援者の目線に立って書くことがポイントです。

親しみやすい言葉遣いで、「障害者手帳◯級の方でも利用できます」「見学前に準備いただくもの〇選」など具体的で役立つ情報を発信してみてください。

それが信頼感の醸成にもつながります。

7. LINE公式アカウント:気軽に相談できる窓口づくり

昨今、企業や施設がLINEの公式アカウントを開設し、顧客や利用希望者との連絡手段に活用するケースが増えています。

就労継続支援B型事業所でも、公式LINEを導入しておくと見学申込みや質問を気軽に受け付けることができます。

メールや電話だとハードルが高いと感じる方でも、LINEであれば「とりあえずメッセージを送ってみよう」という心理的な敷居が下がります。

実際、筆者の事業所でも公式LINE経由の問い合わせが増えており、「ボタン一つでチャットできて便利」との声をいただきます。

使い方は簡単で、ホームページやSNSにLINEの友だち追加ボタンを設置しておけばOKです。

問い合わせが来たら可能な範囲で即時に返信するよう心がけましょう。

「○月○日に見学できますか?」といった質問にすぐ答えられれば、そのまま日程調整がスムーズに進みますし、利用希望者の不安も和らぎます。

また、LINE上で事業所の最新ニュースを配信したり、イベントの案内を送ったりすることもできます。

ただし深夜の対応やプライバシーへの配慮など、運用ポリシーはチーム内で決めておき、負担が偏らないようにしましょう。

迅速で丁寧なコミュニケーションができれば、「対応が親切で信頼できる事業所だ」という良い評判にもつながります。

以上、ここまでは見学者数を最大化するためのポイントを解説してきました。次の項目からは、実際に見学に来てくださった方を利用申込みへ転換するためのポイントをお伝えします。

8. サービス管理責任者(サビ管)の役割:信頼関係を左右する存在

見学から契約へつなげる上でキーとなるのが、サービス管理責任者(サビ管)の対応です。

業界では冗談交じりに「サビ管ガチャ」などと言われることがありますが、これは利用者側から見るとサービス管理責任者の当たり外れによって事業所の印象や評価が大きく左右される、という意味です

「サービス管理責任者が足りない」その声の裏側にある現実

それほどまでにサビ管は事業所の「顔」であり、その資質や対応力が利用申し込みの可否を決める重要な要素だと言えます。

「サビ管の良し悪しで事業所の評価も決まる」とまで言われるのは過言ではありません

見学対応では、サービス管理責任者自身ができるだけ同席して丁寧に説明・対応するようにしましょう。

利用希望者やご家族は、「この事業所に任せて大丈夫だろうか?」という不安を抱えて見学に来られます。

サビ管が温かく迎え入れ、真摯に話を聞き、専門知識に裏打ちされた的確な説明や提案をしてくれれば、それだけで大きな安心材料になります。

逆に事務的で冷たい対応をされたり、質問にうまく答えられなかったりすると不安が増してしまいます。

利用者一人ひとりに寄り添い、その人に合った支援計画を考えてくれる姿勢を示すことで、「ここなら自分(家族)をしっかりサポートしてくれそうだ」と信頼してもらえるでしょう。

サービス管理責任者は人材不足が叫ばれている職種でもありますが、だからこそ配置できたサビ管がプロフェッショナルとして力を発揮できるように、日頃からバックアップすることも大事です。

見学対応に限らず、利用者さんとの面談や個別支援計画の策定などサビ管業務に十分時間を割けるよう、他スタッフでサポート体制を整えることも転換率アップにつながります。

「この事業所はサビ管さんが信頼できる」と思っていただければ、利用申し込みへのハードルは一気に下がります。

9. 事業所の雰囲気と誠実な情報提供:良い点も課題も伝える

見学に訪れた方が「ぜひここで働きたい」と思うかどうかは、事業所の雰囲気に大きく左右されます。

明るく清潔な環境で利用者さん達がいきいきと作業している様子や、スタッフの朗らかな対応など、百聞は一見に如かずで現場の空気感はとても重要です。

見学当日は設備や作業風景をしっかり見てもらい、利用者さんや職員の表情・やりとりから雰囲気を感じ取ってもらいましょう。

もし可能であれば現在利用中の方の作品や成果物、活動記録なども見せながら説明すると良いです。

また良いところばかりを飾り立てず正直に伝える姿勢も信頼につながります。

事業所のアピールポイントは全面に出しつつも、例えば「うちの事業所は◯◯の支援には力を入れている反面、△△のサポートは他より手薄かもしれません。その分△△が得意な別の機関とも連携しています」といった具合に、できること・できないことを明確に説明しましょう。

利用者さんにとってミスマッチなサービスを無理におすすめしても長続きしませんし、後で「聞いていた話と違う」となるのはお互い不幸です。

短所や課題を隠さず伝え、「その代わりこういった工夫で補っています」という姿勢を示すことが大切です。

誠実な情報提供は信頼関係の第一歩ですから、「ここは自分に合わないかも」と思われる点についても率直に話し合い、納得してもらえる対応を心がけましょう。

さらに、見学対応中は利用希望者やご家族の表情や反応にも注意を払い、「何か気になることはありませんか?」とこまめに尋ねると親切です。

施設内を案内し終えた後に、別室や静かな場所でゆっくり個別相談の時間を設けられるとベターです。

短時間で済まそうとせず、相手の不安や疑問が解消されるまで向き合うことで、「この事業所は利用者目線で親身になってくれる」という良い印象が残ります。

10. ニーズのヒアリングと提案:利用者目線のコミュニケーション

見学に来られた方に対しては、時間をかけてニーズや困りごと、悩みを丁寧にヒアリングすることが大切です。

就労継続支援B型を利用しようと思った背景には、就職への不安や前の環境での挫折、生活リズムの乱れ、対人関係の悩みなど様々な事情があるはずです。

それらをしっかり伺い、「この方には何が必要か」「うちで提供できる支援は何か」を考えながらお話しします。

ヒアリングの際は相槌を打ちながら熱心に耳を傾け、共感と理解を示しましょう。

「それはおつらい経験でしたね」「◯◯が不安なのですね」といった言葉を挟むと、「自分の話をちゃんとわかってくれている」と感じてもらえます。

そして伺ったニーズに対して、自事業所で提供できる支援内容やカリキュラムを結びつけて提案します。

例えば「人とのコミュニケーションが苦手」という相談には「うちでは毎朝の朝会で簡単な発表練習をしています。少しずつ話す練習ができますよ」と提案したり、「体力に自信がない」という方には「週◯日は在宅でできる作業をご用意できます」と柔軟な利用方法を提示したりします。

もし利用希望者のニーズが自事業所のサービスでは満たせない場合でも、その場で否定せず「◯◯については専門機関とも連携しながら支援できます」「必要に応じて他のサービスも併用しましょう」と代替案を示すなど、解決策を一緒に考える姿勢を見せてください。

利用者さんは「自分のことを親身に考えてくれるか」を見ています。

こちらから一方的に「うちはこんな作業ができます!利用しませんか?」と売り込むよりも、相手の話を十分に聞いた上で、それに応える提案をする方が心に響きます。

結果的に「ぜひお願いしたいです」という契約の返事につながりやすくなるでしょう。

11. 作業の社会貢献性を伝える:モチベーションアップにつなげる

最後のポイントは、見学者の方に作業の社会的意義を理解してもらうことです。

就労継続支援B型では様々な軽作業や製造作業などを行いますが、それが単なる内職や時間つぶしではなく、社会の役に立っている仕事であると利用者さんに感じてもらうことが大切です。

「どうせ単純作業でしょ…」と思われてしまうと利用意欲は湧きにくいですが、伝え方次第で興味を持ってもらえる可能性があります(就労継続支援B型の「利用者の集め方」を分かりやすくご説明します

例えば見学時の説明では、作業の目的や世の中への貢献を具体的に語りましょう。

「この部品の組み立て作業は、高齢者向けの福祉用具の一部を作っていて、あなたの手で作ったものが誰かの生活を支えています」「この製品は環境に優しい素材でできていて、地球温暖化対策に貢献できる仕事です」といった具合です

そう聞けば、「自分のやる作業にはちゃんと意味があるんだ」と思えて前向きになれるものです。

また可能であれば、利用者さんの成功体験や成長事例も紹介しましょう。

「最初は週1日の通所だったAさんが、この作業を続けて自信がつき、今では週4日通えるようになりました」「Bさんはパソコンが得意で名刺デザインを担当し、それが地域のお店で使われています」など具体的な話があると、自分が通所した後のイメージが湧き、「社会の役に立ちながら自分も成長できるかも」と感じてもらえます。

このように、仕事のやりがいや社会とのつながりを実感できるように伝えることで、利用への意欲を高め、契約につながりやすくなります。就労継続支援B型は単に作業の場を提供するだけでなく、利用者さんが社会の一員として役割を果たす喜びを感じられる場です。

そのことをしっかり言葉にして伝えてあげましょう。

まとめ

就労継続支援B型事業所の利用者集客のポイントを11項目にわたり解説しました。

おさらいすると、

1.地域のニーズを見極めた立地選定を行うこと

2.充実したホームページで事業所の強みや想いを発信すること

3.Googleマップ等での露出を最適化し地域で見つけてもらいやすくすること

4.スタッフの人柄や専門性を伝えて信頼感を醸成すること

5.SNSやブログでオープン前から情報発信し認知度を高めること

6.LINE公式アカウント等で気軽に相談できる窓口を設けること

7.見学対応ではサビ管を中心に丁寧に対応し信頼を得ること

8. サービス管理責任者(サビ管)の役割:信頼関係を左右する存在

9.事業所の雰囲気を感じてもらい、良い点も課題も誠実に説明すること

10.利用者のニーズをしっかりヒアリングしそれに応える提案をすること

11.社会的意義を伝え、やりがいを感じてもらうこと

といった点が重要でした。

これらの施策を講じることで、「見学者数×契約転換率」双方の向上が期待できます。実際、令和6年度の報酬改定でも集客施策の重要性が一段と増すと言われています。

今日からできることも多いので、ぜひ取り組んでみてください。専門性が求められる福祉分野ですが、利用者さんに選ばれる事業所になるための工夫と情熱が何より大切です。

利用者集客にお困りの事業所の方や、これから開設を目指す方の参考になれば幸いです。

一つひとつのポイントを実践し、あなたの就労継続支援B型事業所が地域で愛され、たくさんの方の笑顔とともに歩んでいけますよう応援しています!

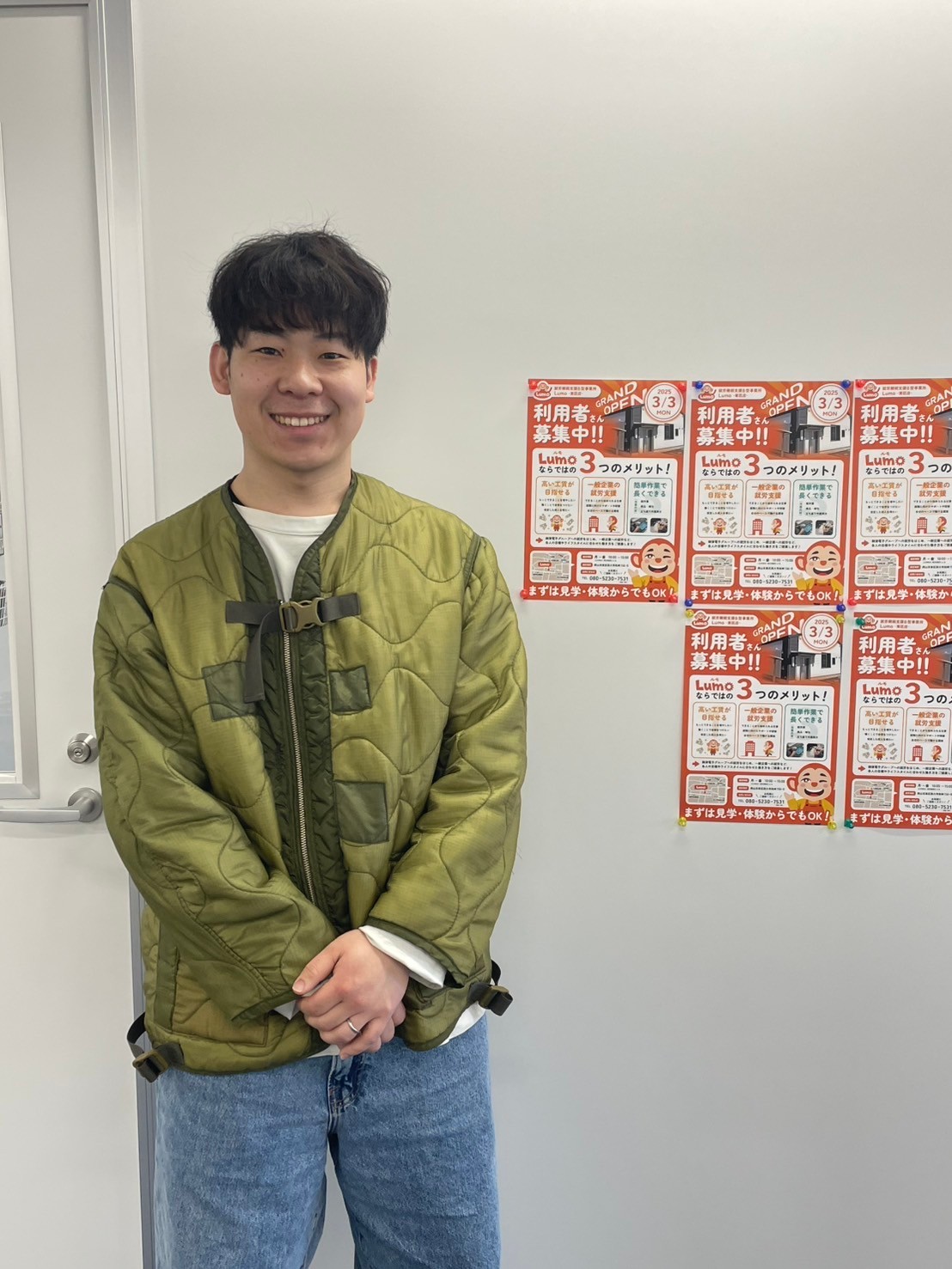

はじめまして、サービス管理責任者の本多 楓です

Lumo岡山東区店で働きはじめてわずか半年。

――その間に、利用者さんの「できる」を伸ばしながら黒字化という目標を達成しました。

定員20名なのに見学待ちの行列。

毎週のように「次、空きはありませんか?」とお問い合わせをいただき、嬉しい悲鳴をあげています。

どうして行列ができるの?

- “支え合う”という文化

ここでは「助ける/助けられる」ではなく、みんなが支え合うことを大切にしています。

だからこそ、一人ひとりが自分らしく挑戦できる空気が生まれます。

▶ 就労継続支援B型事業所 Lumo岡山東区店(公式サイト)

- 仕事を“楽しく”設計

ゲーム実況やSNS運用、ものづくり作業など、得意を活かせる多彩なタスクを用意。

「やってみたい!」が自然に湧きあがる現場です。 - 数字で見える成長

初月から工賃を可視化し、スタッフ・利用者さん・ご家族が同じゴールを共有。

成果が見えるから、次のチャレンジが楽しみになります。

これからブログで発信すること

- 利用者さんの成長ストーリー:

小さな一歩が未来につながる瞬間をレポートします。 - Lumo流“黒字化メソッド”:

就労継続支援B型でもしっかり収益を上げる仕組みを公開。 - 地域を巻き込むアイデア:

見学者の行列を“地域の魅力”に変える取り組みを紹介。

最後に

「みんな違って、みんながいい」――

そんな社会を、ここ岡山から広げていきたい。

これは私の原動力であり、Lumoの未来です。

ブログでも、現場で起きるリアルな“ありがとう”をたくさん綴っていきますので、どうぞお楽しみに!