日本における障害者の人口は1160.2万人にのぼり、これは日本の総人口のおよそ9.2%に相当します。

しかしながら、そのうちの大多数が就業に結びつけていない現状が続いています。

「働きたいのに働けない」という想いを抱えた多くの方々が、今も社会との接点を持てないまま、日々を過ごしているのではないでしょうか。

この深刻な課題に対し、本記事では、現状を整理した上で、製造業における障害者就労の可能性と、具体的な解決策について、私たちの見解をまとめていきます。

障害者就労の現状

| 障害者数 | ||||

| 身体障害者 | 知的障害者 | 精神障害者 | 総計 | |

| 4,360,000 | 1,094,000 | 6,148,000 | 11,602,000 | |

| 雇用状況 | ||||

| 民間企業 | 公的機関 | 独立行政法人など | 総計 | |

| 642,178 | 73,178 | 12,879.5 | 728,236 | |

| 就労支援サービス利用者状況 | ||||

| 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | 就労定着支援 | 総計 |

| 38,487 | 108,488 | 461,003 | 16,460 | 624,438 |

(出典:令和5年版 障害者白書/令和5年 障害者雇用状況の集計結果/令和5年 社会福祉施設等調査の概況|厚生労働省 より作成)

厚生労働省より令和5年に発表された情報によると、日本における身体障害者は436万人、知的障害者が109.4万人、精神障害者は614.8万人、総数は約1160万人とされており、これは日本の総人口の約9.2%に相当します。

令和5年の雇用状況集計結果では、民間企業での雇用者数は64万2,178人、公的機関では7万3,178人、独立行政法人などでは1万2,879.5人、

福祉的就労においては、就労移行支援事業が3万8,487人、就労継続支援A型事業所が10万8,488人、就労継続支援B型事業所が46万1,003人、就労定着支援事業所が1万6,460人で、

何らかの形で就労している人は、概算で約135万人となります。

障害者の多くが「働く場」にアクセスできていない状況が伺えます。

また、民間企業における法定雇用率は2.3%ですが、企業規模43.5~100人未満で1.95%、100~300人未満で2.15%、300~500人未満で2.18%、500~1,000人未満で2.36%、1,000人以上で2.55%と、

一部の大企業でのみ達成となっており、中小企業や地方では依然として雇用が進んでいないのが現状と言えます。

日本の障害者就労の課題

では、このような「働きたいのに働けない」方や、社会とのつながりを持てていない方にとってのハードルを考察していきます。

適切な職場環境やサポート体制の整備

日本における障害者雇用は、年々進展している一方で、実際の職場環境やサポート体制の不十分さが、働き続ける上での大きなハードルになっていることもあります。

特に、一般就労においての知的障害や精神障害のある方に関しては、身体的に働ける状態でありながらも外見ではわかりづらい障害のため、理解が追いつかず、雇用に結びついていない例が多数見られます。

また、企業には障害者に対する合理的配慮が必要になりますが、現実には「何をどこまでやればいいのか」が分からず、結果として形だけの対応にとどまる例もあります。

採用後も、定期的な面談やメンタルヘルス支援、業務の調整などフォローアップ体制を整えることが求められるでしょう。

障害者のニーズの理解

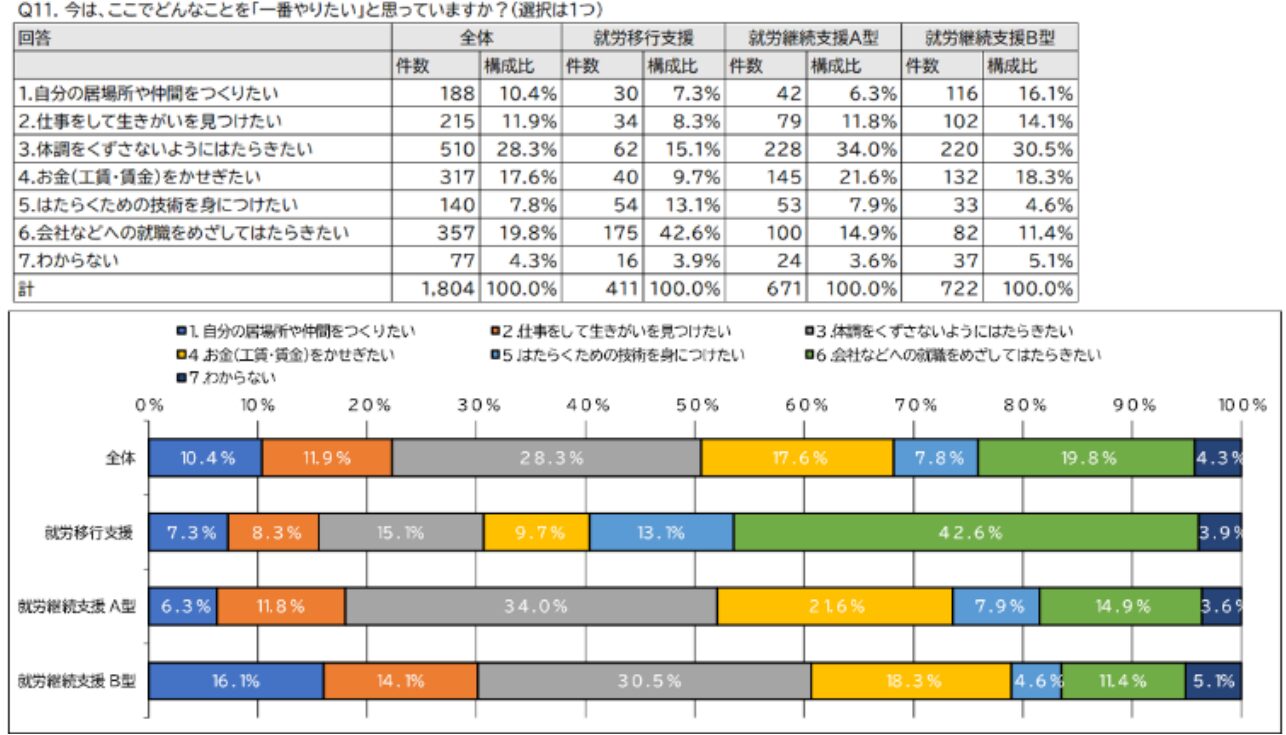

(出典:就労系障害福祉サービスの利用者の支援ニーズ等の実態把握等に関する調査|厚生労働省)

上表は、現在「就労移行支援」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」の利用者に対して、現在の事業所でやりたい事を調査した結果です。

それぞれの事業所の特性から差はみられますが、全体を通してみると、最も多かったのは「体調を崩さないように働きたい」、次いで「会社への就職を目指して働きたい」、「お金(工賃・賃金)を稼ぎたい」、「仕事をして生きがいを見つけたい」となっており、

利用者ごとに合った支援を行いながら、利用者自身がやりがいを感じる働き方ができる環境が求められていることが分かります。

また、一般就労と福祉的就労のどちらでも多く見受けられるのは、「単純作業の繰り返し」に限定されてしまうケースです。

本人のスキルや特性が活かされる環境になっておらず、「能力を活かした社会参加」ができていないことも課題となっています。

日本の障害者就労×製造業

私たちは、このような障害者の想いと製造業を掛け合わせることで、双方の課題解決に繋がる可能性があると考えています。

製造業の課題

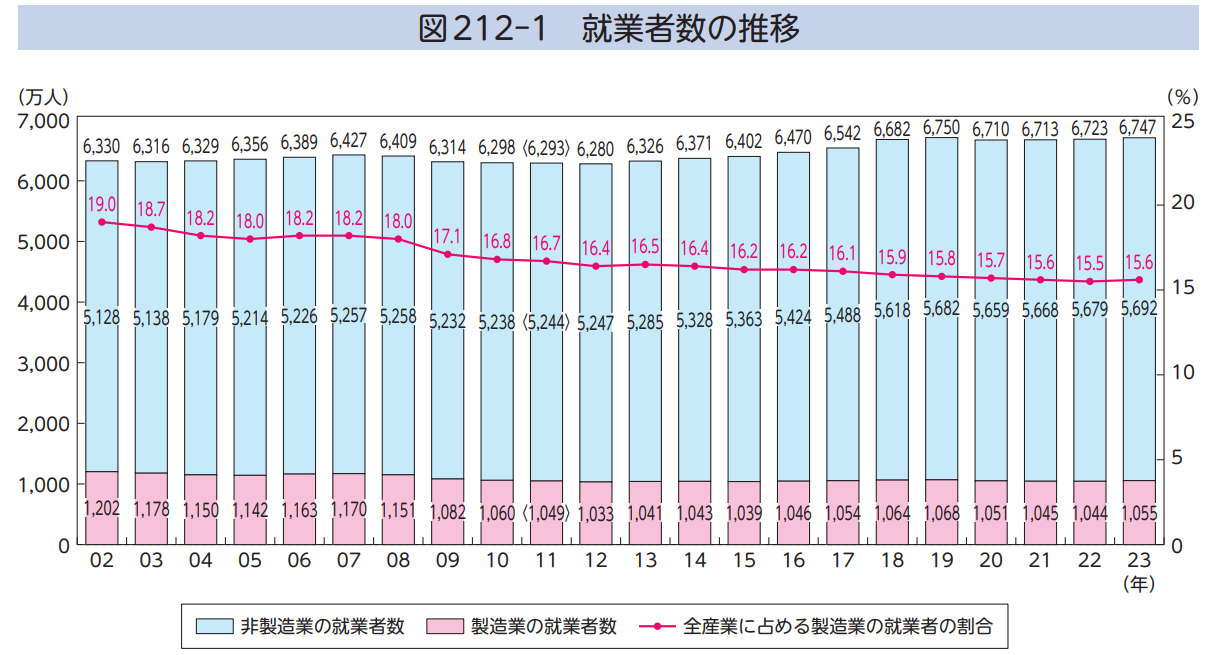

(出典:2024年版ものづくり白書 第2章 就業動向と人材確保・育|経済産業省)

多くの業界で言えることですが、特に製造業では慢性的な人手不足が課題です。

少子高齢化の影響で若手労働者が減少し、熟練工の引退も相次ぐ中、現場の担い手が確保できない状況が続いています。

特に中小企業においては、新たな人材の確保が難しくなっており、生産体制そのものに影響が出ている状況です。

本来担うべき工程以外の業務に追われ、生産性が低下している事例も少なくありません。

上表は、2002年から2023年までの就業者数の推移を表したものです。

2002年から2023年の21年間で、非製造業は564万人増加している一方で、製造業は147万人の減少となっています。

また、経済産業省が2017年に実施したアンケートでは、「人材確保が課題である」と回答した企業が72%、「課題が顕在化しつつある」と回答した企業が22.2%を占め、

中でも「ビジネスに影響が出ている」と回答した企業は32.1%にまでのぼります。

(引用:我が国ものづくり産業が直面する課題と展望 人材確保の状況|経済産業省)

作業の細分化・再設計など業務の見直しを通じて労働力を再配置することにより、「持続可能な現場づくり」を進めていく事が求められているのです。

課題解決案

このような現状を踏まえると、「働きたい」という障害者の想いと、「人手が足りない」という製造業の課題は、社会全体でマッチングさせる価値のあるテーマだと考えています。

製造業においては、業務の細分化することで、障害者にしてもらえる作業を割り出すことができます。

たとえば、プラスチック製品の製造では「ゲートカット」と呼ばれる工程があります。

これは、成形した樹脂製品に残った不要な部分を切り取る製品の仕上げ段階の作業ですが、専門的な技術が不要な作業です。

また、検品や梱包といった作業は、視覚的な注意力や繊細な手作業が求められることも多く、障害者の特性によっては非常に高いパフォーマンスを発揮できる場合があります。

このように工程を切り出し、障害者に担ってもらうことで、現場全体の作業効率が向上し、

障害者にとっては社会参加の機会を得ることで自立につながり、企業にとっては必要な労働力を確保できる。

そして、地域社会全体においても「誰一人取り残さない」という共生社会の実現が進むことになります。

実際に、弊社が運営する就労継続支援B型事業所「LUMO」でも、障害者の特性を活かした業務設計を行うことで、品質・納期ともに安定した成果をあげています。

まとめ

本記事では、障害者就労について現状を整理し、製造業における障害者就労の可能性と、具体的な解決策について、見解をまとめました。

| 〇障害者就労の現状

・障害者総数は約1160万人で、日本の総人口の約9.2%に相当 ・中小企業や地方では依然として雇用が進んでいない 〇障害者就労の課題 ・職場環境やサポート体制の不十分さ ・「やりがい」など障害者のニーズの理解 〇日本の障害者就労×製造業の可能性 ・製造業では、人手不足といった課題を抱えている ・「働きたい」障害者の想いと、「人手が足りない」製造業の課題は、マッチングさせる価値がある |

障害者と製造業をつなぐ取り組みは、単なる雇用創出にとどまらず、日本の将来に向けた重要な社会投資と考えています。

企業にとっても、従来の人手不足を補いながら、多様な人材と協働できる柔軟な組織文化を育むチャンスになります。

最終的に、どの業務を切り出し、どのように活用するかは、経営者の判断と責任です。

障害者の能力をどう引き出すか、どう社会につなげるか。

その設計力と想像力こそが、これからの企業経営に問われていると私たちは考えます。

この記事を書いたのは?

中小製造業の経営者でしか知りえないリアルな情報を発信

【主な経歴】

リクルート出身。数々の個人賞を受賞し、GMを歴任。

【御津電子での実績】

苦しい工場経営を1年でV字回復。

技術力と人材育成を通じて、日本を代表する企業を目指している。

【岡山障害者就労支援での実績】

『強みを引き出し社会とつなげる』を使命に、2024年12月25日に会社を設立。

工賃シミュレーターなど、画期的な取り組みを行う。

【講演実績】

- おかやまテクノロジー展(OTEX)2022 『仲間と共に歩むV字回復ストーリー』

- 日本金型工業会 『WEBマーケティングの力で新規開拓 ~顧客開拓に成功した事例~』

【取材依頼】

NHKワールド、Googleニュース…etc